Willkommen im News Archiv

Das YIN hat stets viele aktuelle Informationen für Sie.

Die aktuellsten Neuigkeiten finden Sie >> hier.

Alle weiteren News stellen wir auf dieser Seite gerne für Sie bereit.

KIT-Expertin Debus: Künstliche Intelligenz nachhaltig und effizient machen KIT-Expertin Debus: Künstliche Intelligenz nachhaltig und effizient machenKünstliche Intelligenz (KI) ist in unserer Lebenswelt angekommen. Die Modelle sollen immer noch besser werden, doch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Effizienz fehlt. Ziel von Charlotte Debus ist es, die Robustheit und Skalierbarkeit von KI-Modellen zu steigern, aber auch deren Energieeffizienz und CO₂-Bilanz zu verbessern. „Bisher gingen Durchbrüche im Deep Learning immer auch mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch einher“, so Debus. Sie plädiert für die Einführung einer transparenten Vergleichsgröße, um den Energieverbrauch einer KI für den gesamten Zeitraum des Trainings festzustellen. KIT Expertin |

YIN-Mitglieder unterstützen Studierendeninitiative „Nacht der Wissenschaft am KIT” YIN-Mitglieder unterstützen Studierendeninitiative „Nacht der Wissenschaft am KIT”2025 beteiligten sich gleich vier YIN-Mitglieder bei der „Nacht der Wissenschaft” am KIT. Frank Rhein zeigte am Beispiel der Kryptowährung Bitcoin, wie Unmengen Strom gespart werden können, indem man digitalen Rechenrätseln durch physikalische Prozesse ersetzt. Julian Thimme erklärte, welche Strategien beim Aktienkauf wirklich funktionieren. Moritz Wolf präsentierte chemische Katalysatoren als die verborgenen Helden unserer Welt und der Energiewende. Und Somidh Saha zeigte, wie digitale Zwillinge die nachhaltige Bewirtschaftung von Stadtbäumen verbessern können. Studierende des KIT organisieren die jährliche Veranstaltung seit 2016. Nacht der Wissenschaft am KIT |

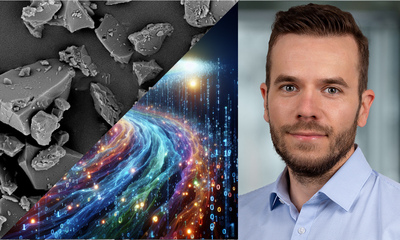

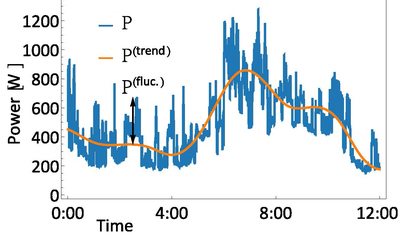

KI für die Energiewende: Helmholtz Investigator Gruppe gewürdigt KI für die Energiewende: Helmholtz Investigator Gruppe gewürdigtKünstliche Intelligenz (KI) kann eine Schlüsselrolle für die Energiewende spielen. Damit sie zuverlässig eingesetzt werden kann, müssen ihre Methoden transparent und nachvollziehbar sein. Dieses Ziel verfolgt die von Tenure-Track-Professor Benjamin Schäfer geleitete Helmholtz-Forschungsgruppe "Data-Driven Analysis of Complex Systems" (DRACOS), die das Präsidium des KIT evaluiert und „mit außerordentlichem Erfolg“ bewertet hat. Schäfer verfolgt das Ziel, KI-Modelle für die Analyse großer Datenmengen aus Energiesystemen transparenter zu gestalten. Bisher ist oft unklar, welche Faktoren eine KI nutzt, um eine Vorhersage zum Haushaltsverbrauch zu machen. |

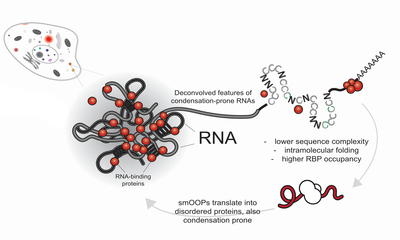

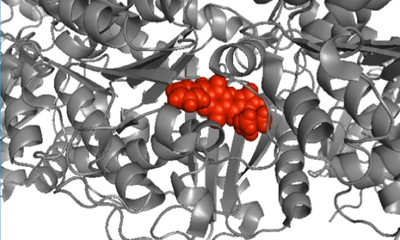

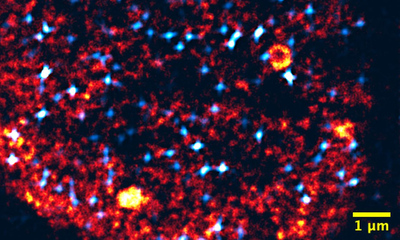

Cell Genomics: Neue RNA-Klasse schafft Ordnung in der Zelle Cell Genomics: Neue RNA-Klasse schafft Ordnung in der ZelleIm Inneren von Zellen bilden Ribonukleinsäuren (RNA) und Proteine charakteristische membranlose Tröpfchen. Diese biomolekularen Kondensate fungieren als organisatorische Knotenpunkte, die ein breites Spektrum zellulärer Funktionen von der Genregulation bis hin zu Stressreaktionen steuern. Durch die Kombination von experimentellen Analysen mit Deep Learning zur Bestimmung, welche RNAs zu Clustern neigen, identifizierten die Forschende um Miha Modic eine bisher unbekannte RNA-Klasse, die während der frühen Entwicklung aktiv ist. Ihre Ergebnisse bieten ebenfalls einen konzeptionellen und mechanistischen Deutungsrahmen, um pathogene Kondensate bei Krankheiten zu interpretieren. |

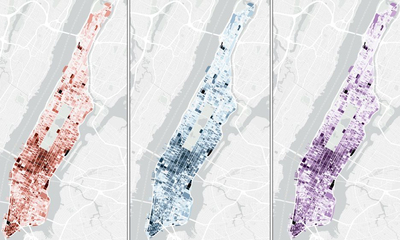

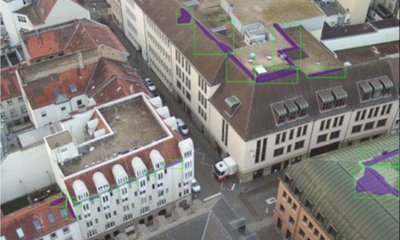

Energie und Gebäude: Kältebedarf mit KI aus der Luft messen Energie und Gebäude: Kältebedarf mit KI aus der Luft messenKlimaanlagen sind in Metropolen wie New York allgegenwärtig – ihr tatsächlicher Energieverbrauch war bislang aber nicht bekannt. „Mit unserer Methode können wir nun erfassen, wo in Städten Kühlenergie erzeugt und verbraucht wird – eine wichtige Grundlage, um Heiz- und Kühlsysteme künftig besser zu koppeln“, sagt Kathrin Menberg. Sie hat sich mit Forschenden des KIT und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in der Schweiz zusammengetan. Für ihre Studie setzten sie ein KI-Modell ein, das Kühleinheiten auf Luftbildern erkennt, Ventilatoren zählt und daraus die jeweilige Leistung berechnet. So lassen sich installierte Anlagen und ihre Energieverbräuche bis auf Gebäudeebene bestimmen. |

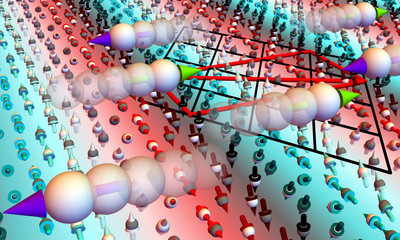

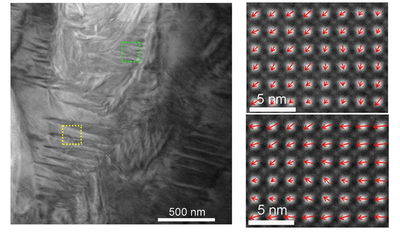

Nature: Neuartiges magnetisches Material mit spiralförmiger Elektronenstruktur Nature: Neuartiges magnetisches Material mit spiralförmiger ElektronenstrukturBei den neuartigen p-Wellen-Magneten, einer Verbindung aus mehreren Metallen, entsteht das magnetische Verhalten im Innern des Materials selbst: die Drehmomente der Elektronen, die Spins, ordnen sich wie eine Spirale an. „In unserem Material reicht die Spirale über sechs atomare Abstände hinweg und ist nicht ganz perfekt“, erklärt Mitautor Jan Masell. „Dadurch entsteht eine kleine Magnetisierung, die dazu führt, dass Elektronen, die sich normalerweise geradlinig durch ein Material bewegen, seitlich abgelenkt werden.“ Die Schaltbarkeit wird über das Drehen der Spiralanordnung erreicht. Metallische p-Wellen-Magnete könnten damit die Grundlage für schnellere, kleinere und energieeffizientere Computerchips bieten. KIT Presseinfo |

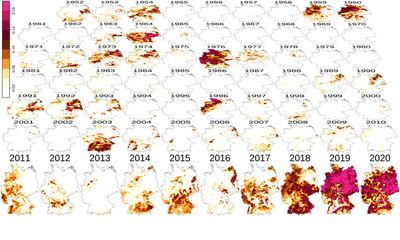

KI-Weltmodell zur Simulation des Erdsystems mit 6 Millionen Euro gefördert KI-Weltmodell zur Simulation des Erdsystems mit 6 Millionen Euro gefördertWaldbrände, Überschwemmungen oder Dürren: Eine Künstliche Intelligenz (KI) des KIT soll künftig helfen, solche Ereignisse weltweit präziser, schneller und energieeffizienter vorherzusagen. Im Projekt „WOW – a World model of Our World“ entwickeln Forschende ein KI-Weltmodell, das verschiedene KI-Modelle zur Simulation von Klima, Wetter und Umwelt effizient verknüpft. „Moderne KI-Methoden können physikbasierte Simulationen auf Supercomputern nicht nur kostengünstig nachahmen, sondern sogar direkt Zusammenhänge aus Beobachtungsdaten erlernen“, so Projektkoordinator Peer Nowack. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert das Vorhaben mit sechs Millionen Euro. WOW project |

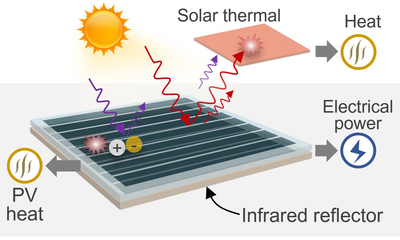

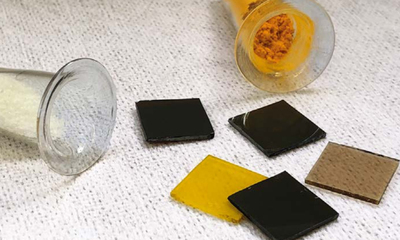

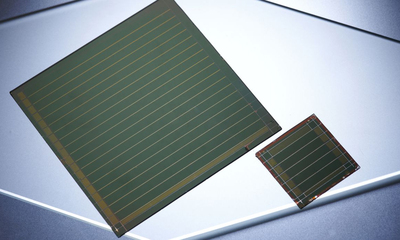

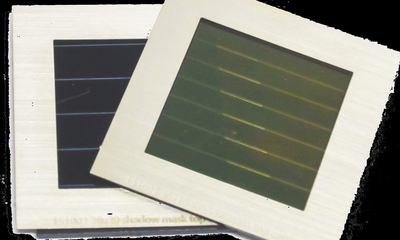

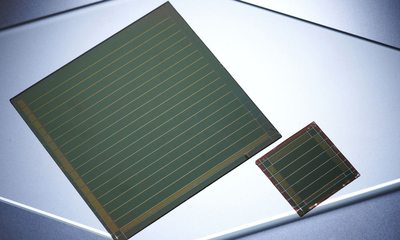

Advanced Science: Hybride Photovoltaik und solarthermische Energiegewinnung Advanced Science: Hybride Photovoltaik und solarthermische EnergiegewinnungWärme (50%) und elektrischer Strom (20%) stellen die wichtigsten Formen des globalen Endenergieverbrauchs dar. Herkömmliche siliziumbasierte Photovoltaikanlagen ernten nur einen begrenzten Anteil von bis zu 30% der Sonneneinstrahlung, während der restliche Teil als Abwärme verpufft. In der Zeitschrift Advanced Science stellen Forschende um Gan Huang ein hybrides Konzept vor, das die nutzbare Exergieeffizienz auf über 40% steigert. Sie verwenden halbtransparente Perowskit-Module, die in der Lage sind, die Sonneneinstrahlung oberhalb der Bandlücke effektiv in elektrische Energie umzuwandeln und die Infrarot-Photonen unterhalb der Bandlücke selektiv auf einen solarthermischen Absorber umzulenken. So wird im Vergleich zu anderen Photovoltaik-Materialien ein wesentlich größerer Teil des Sonnenspektrums absorbiert. Advanced Science |

YIN Day 2025 - Nachwuchsführungskräfte feiern wissenschaftliche und politische Erfolge YIN Day 2025 - Nachwuchsführungskräfte feiern wissenschaftliche und politische ErfolgeDer YIN-Day 2025 startete mit einem Science Walk auf dem Campus, bei dem YIN-Mitglieder ihre Forschung präsentieren und sich austauschen konnten. Als Ehrengäste gaben der Vizepräsident für Akademische Angelegenheiten und der neue Prorektor für Nachwuchswissenschaftler einen Impuls und diskutierten über neue Förderstrukturen am KIT. Nach der YIN Focus Lecture zum Thema Automation wurden die YIN Grants sowie Zahlen und Fakten aus dem Netzwerk vorgestellt. Beim abschließenden Empfang konnten sich die YIN-Mitglieder zudem mit Vertretungen der Forschungsförderung, der Personalentwicklung, des Karlsruhe House of Young Scientists und der Beraterin für W1-Professoren am KIT vernetzen. |

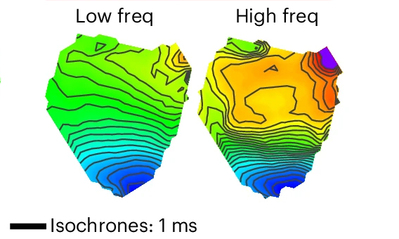

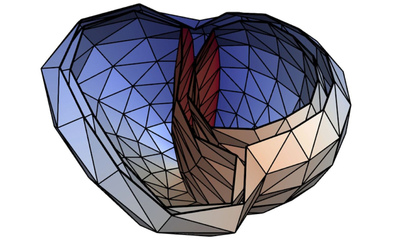

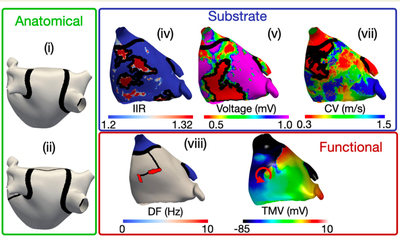

Nature Cardiovascular Research: Eingelagertes Bindegewebe blockiert hohe Frequenzen Nature Cardiovascular Research: Eingelagertes Bindegewebe blockiert hohe FrequenzenHerzfibrose, die krankhafte Bildung von Bindegewebe im Herzmuskel, kann Herzrhythmusstörungen auslösen und somit lebensbedrohlich sein. Ein Forschungsteam unter Leitung der Universität Freiburg und Beteiligung des KIT konnte nun zeigen, dass fibrotisches Gewebe wie ein frequenzabhängiger Filter wirkt: Bei erhöhtem Puls, etwa durch körperliche Anstrengung, wird die elektrische Signalweiterleitung verlangsamt oder blockiert. Die Forschungsgruppe um Axel Loewe integrierte die experimentellen Daten aus Freiburg in Computersimulationen, entwickelte einen digitalen Zwilling und zeigte so die gestörte Erregungsweiterleitung bei hohen Herzraten. „Digitale Zwillinge könnten der Schlüssel zu Präzisionskardiologie sein und die klinische Diagnostik und Behandlung entscheidend verbessern“, so Loewe. Nature Cardiovascular Research |

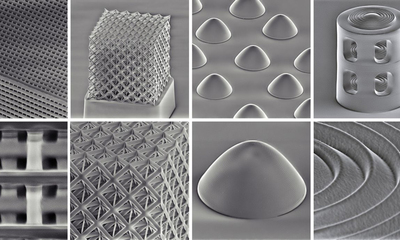

Ultraleichte Meta-Oberflächen-Kamera erfolgreich im INNOspace Masters Wettbewerb Ultraleichte Meta-Oberflächen-Kamera erfolgreich im INNOspace Masters WettbewerbMaryna Meretska war mit ihrem Projekt EarthGaze erfolgreich beim INNOspace Masters Wettbewerb 2025. Sie gewann den zweiten Platz im Wettbewerb der Deutschen Raumfahrt-Agentur im DLR in der Kategorie "von einem Forschungskonsortium eingereichte Projekte". Ihr Ziel ist es, eine präzise, ultraleichte, kompakte, günstige und multifunktionale spektroskopische Abbildungskamera zu entwickeln, die auf optischen Meta-Oberflächen basiert. Anstatt sperrige optische Komponenten von der Stange mit begrenzter Funktionalität zu verwenden, können die Eigenschaften optischer Metamaterialien nach Belieben gestaltet werden. Sie bestehen aus künstlichen Atomen oder Meta-Atomen, hergestellt mit Nanotechnologien, die bei der Produktion von Elektronikchips zum Einsatz kommen. EarthGaze |

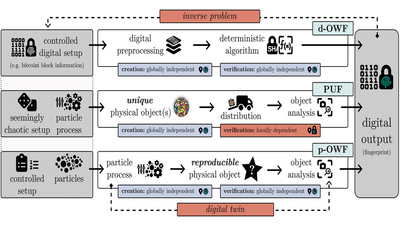

Carl Zeiss Stiftung fördert Forschung für nachhaltigere Blockchain-Technologie Carl Zeiss Stiftung fördert Forschung für nachhaltigere Blockchain-TechnologieDie Kryptowährung Bitcoin ist ein prominentes Beispiel für die Blockchain-Technologie. Sie basiert auf einem dezentralisierten digitalen Hauptbuch, welches "proof of work" nutzt, um einen Konsens zu erreichen. Die Blockchain ist vertrauenswürdig, da ihre Manipulation einen unerreichbaren Aufwand an Arbeit und Rechenleistung erforderte. Diese Sicherheit hat jedoch den Preis eines massiven Stromverbrauchs und CO2-Ausstoßes. Frank Rhein will einen "proof of physical work" entwickeln, bei dem das Blockchain-Protokoll auf teuren physischen Ressourcen und Zeit statt auf billigem Strom basiert. Die Carl Zeiss Stiftung fördert seine Forschung nun mit 1,5 Millionen Euro im Rahmen ihres Nexus-Programms. |

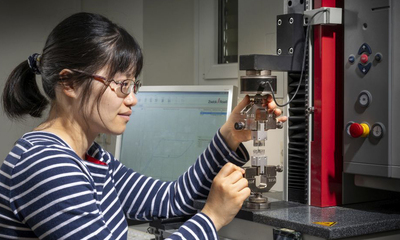

L’Oréal UNESCO Förderpreis „For Women in Science“ 2025 geht an Jingyuan Xu L’Oréal UNESCO Förderpreis „For Women in Science“ 2025 geht an Jingyuan XuJingyuan Xu ist eine von vier exzellenten Nachwuchswissenschaftlerinnen, die 2025 für ihre Beiträge zur Forschung mit dem Förderpreis „For Women in Science“ ausgezeichnet werden. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung umweltfreundlicher Kühltechnologien, die auf der Nutzung von Formgedächtnislegierungen basieren. Diese innovative Methode ermöglicht eine energieeffizientere Kälteerzeugung und bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kühlsystemen. Die Auszeichnung erfolgt in Kooperation mit dem Deutschen Humboldt-Netzwerk e.V. unter dem Leitspruch "Die Welt braucht Wissenschaft - und die Wissenschaft braucht Frauen". Presseinfo |

Europäischen Forschungsrat vergibt Starting Grant an Manuel Krannich Europäischen Forschungsrat vergibt Starting Grant an Manuel KrannichMit seinem Vorhaben über Mannigfaltigkeiten und Funktorkalküle hat Manuel Krannich den Europäischen Forschungsrat (ERC) überzeugt. Seine Forschung verbindet mehrere Bereiche der reinen Mathematik und deckt überraschende Bezüge zwischen Symmetrien von hochdimensionalen Mannigfaltigkeiten und Gesetzen der Algebra auf. Krannichs Spezialgebiet ist die algebraische und geometrische Topologie. Bei Mannigfaltigkeiten handelt es sich um topologische Räume, die lokal flach zu sein scheinen, global allerdings von komplizierterer Gestalt sind – wie die Darstellung der Oberfläche der Erdkugel mit vielen überlappenden Karten. Der ERC fördert Krannichs grundlagenorientierte Forschung über die kommenden fünf Jahre mit 1,5 Millionen Euro. Presseinfo |

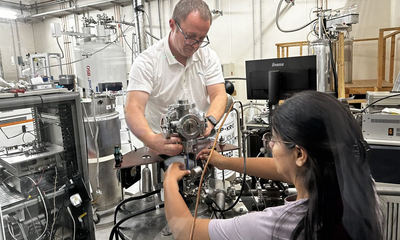

Neue Form der Kernspinresonanz-Spektroskopie entdeckt Neue Form der Kernspinresonanz-Spektroskopie entdecktDie Kernspinresonanz (NMR) wird für die Materialspektroskopie und die medizinische Bildgebung eingesetzt. Gemeinsam mit Forschenden der Universität Leipzig hat das Team um Benno Meier nun erstmals experimentell nachgewiesen, dass es zusätzliche Resonanzen außerhalb der klassischen Frequenzen gibt. Die NMR funktioniert, weil viele Atomkerne einen Eigendrehimpuls - einen Spin - besitzen, der sich entweder mit oder gegen die Richtung eines äußeren Magnetfeldes ausrichtet und durch Einstrahlung elektromagnetischer Wellen einer bestimmten Frequenz umgedreht werden kann. „Der Trick für unsere Ergebnisse war, dass wir die Stärke des Magnetfeldes mehrmals sprunghaft änderten", sagt Meier. Die experimentellen Ergebnisse decken sich hervorragend mit den theoretischen Vorhersagen und ermöglichen neue Anwendungen. Physical Review B |

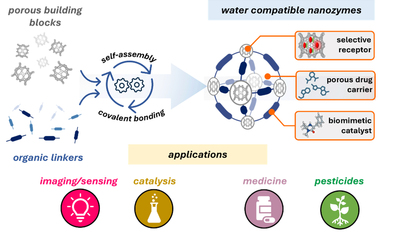

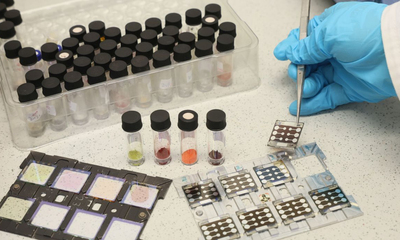

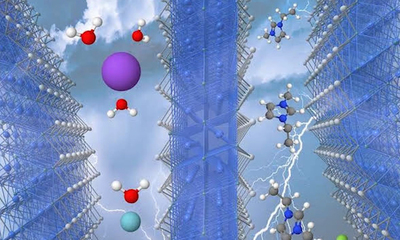

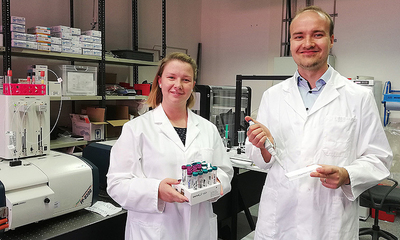

Small: Nanosensoren für den Nachweis von Kontaminanten in Lebensmitteln Small: Nanosensoren für den Nachweis von Kontaminanten in LebensmittelnDie Gewährleistung der Sicherheit und Qualität von verarbeiteten und primären Lebensmitteln ist eine globale Herausforderung. Auf Nanopartikeln basierende Sensoren bieten hier eine schnelle und kostengünstige Lösung für den Nachweis von Schadstoffen oder Krankheitserregern. In ihrem Beitrag für die Fachzeitschrift Small zeigen Forschende um Pierre Picchetti das Potenzial dieser Nanosensoren zum Nachweis gleich mehrerer Zielsubstanzen in Lebensmittelproben mit der erforderlichen Selektivität, Empfindlichkeit und Geschwindigkeit für eine Hochdurchsatzanalyse. Darüber hinaus ist diese Technologie robust, auch für nicht spezialisiertes Personal einfach zu handhaben und kann chemische Substanzen in allen Zuständen von flüssig bis fest bei extrem niedrigen Konzentrationen erkennen. mehr zu Nano-Enzymen & Nanotransportern |

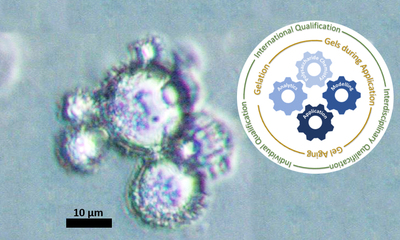

Neue DFG-geförderte Graduiertenschule SusGel zu nachhaltigen Hydrogelen Neue DFG-geförderte Graduiertenschule SusGel zu nachhaltigen HydrogelenNachhaltige Polysaccharide aus Pflanzen und Algen können synthetische Polymere in industriellen Anwendungen ersetzen und die Grundlage für neue Anwendungen insbesondere im Lebensmittel- und Pharmaziebereich bilden. Aus natürlichen Substanzen hergestellte Hydrogele weisen jedoch eine große natürliche Variabilität auf, die zu unterschiedlichen Geleigenschaften führt. Daher konzentriert sich SusGel auf die Struktur-Prozess-Eigenschafts-Beziehungen von nachhaltigen Polysacchariden über ihren gesamten Lebenszyklus von der Gelierung bis zur Alterung der Gele. Ulrike van der Schaaf leitet die Gruppe, die sich mit Anwendungen für die Lebensmittelindustrie wie veganem Joghurt oder Fleischersatzprodukten befasst. Interview mit Ulrike van der Schaaf |

NEULAND Ideenpreis für intelligente Reaktordesign-Optimierung NEULAND Ideenpreis für intelligente Reaktordesign-OptimierungVerfahrenstechnische Reaktoren sind eine wichtige Basis der Chemieindustrie. Komplexe Reaktorgeometrien zu entwickeln und zu produzieren, dauert in der Regel mehrere Monate und erfordert tiefgehende Expertise. Die Software ReacTUNE – Intelligente Reaktordesign-Optimierung, die von Mertcan Kaya und YIN-Mitglied Christoph Klahn entwickelt wurde, reduziert den Konstruktionsaufwand nun auf 45 Minuten. „Auch mit geringen Konstruktionskenntnissen können damit komplexe Apparaturen schnell und effizient entwickelt werden“, sagt Klahn. Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Projekt CeraMMAM, kurz für Ceramic Multi-Material Additive Manufacturing, von YIN-Alumnus Frederik Zanger und Team. mehr |

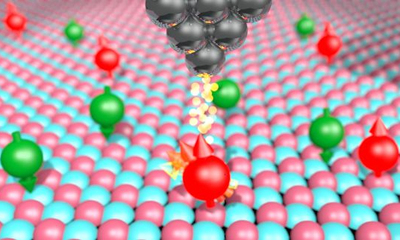

Nature Commun: Quanten-Spin-Engineering in molekularen Ferrimagneten Nature Commun: Quanten-Spin-Engineering in molekularen FerrimagnetenDas Design und die Kontrolle von Spin-Strukturen auf atomarer Ebene stellen eine große Herausforderung für die spinbasierte Quantentechnologie dar. In der Fachzeitschrift Nature Communications stellen Philip Willke und Kollegen eine Strategie für die Gestaltung der Quanteneigenschaften von molekularen Spin-Qubits vor, bei der die spitzengestützte Montage auf der Oberfläche mit Elektronenspinresonanz-Rastertunnelmikroskopie kombiniert wird. Sie verbessern die Spin-Lebensdauer und die kohärente Kontrolle durch die Herstellung von Quanten-Ferrimagneten, die teilweise gegen inelastische Elektronenstreuung geschützt sind. Darüber hinaus bieten Quantenferrimagnete eine vielseitige Plattform zur Untersuchung komplexer magnetischer Wechselwirkungen. |

KIT-Fakultätslehrpreise für YIN-Mitglieder Ulrike van der Schaaf und Wilfried Liebig KIT-Fakultätslehrpreise für YIN-Mitglieder Ulrike van der Schaaf und Wilfried Liebig2025 wurden zwei YIN-Mitglieder mit einem KIT-Fakultätslehrpreis ausgezeichnet. Ulrike van der Schaaf erhält den Preis gemeinsam mit ihren Kollegen Alexander Grünberger, Dirk Holtmann und Jürgen Hubbuch von der KIT-Fakultät Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik. Sie haben die Vorlesung „Einführung in das Bioingenieurwesen“ neu aufgesetzt und dabei theoretische Inhalte mit praktischen Anwendungsbeispielen verknüpft. Wilfried Liebig vermittelt in seinen Vorlesungen fundierte ingenieurtechnische Grundlagen und fordert die Studierenden zu kreativen Lösungsfindungen auf, die sie im Wettbewerb austesten können. Für seine wegweisende Lehre und motivierende Art verleiht ihm die KIT-Fakultät für Maschinenbau den Fakultätslehrpreis. KIT-Fakultätslehrpreise 2025 |

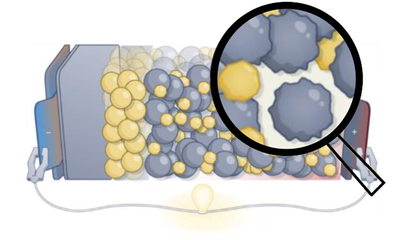

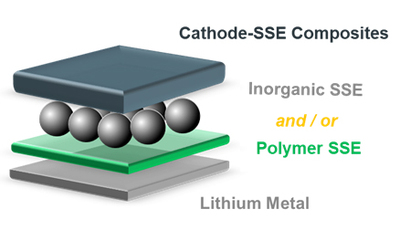

mechanical%20Properties%20for%20All-Solid-State%20Batteries2_rdax_400x240p.jpg) Chemistry of Materials: Glaskeramische Festelektrolyte für verbesserte Batterien Chemistry of Materials: Glaskeramische Festelektrolyte für verbesserte BatterienFestkörperbatterien basieren auf anorganischen Festelektrolyten. Sie bieten im Vergleich zu modernen wiederaufladbaren Batterien mit flüssigen organischen Elektrolyten eine höhere Energie- und Leistungsdichte sowie eine höhere Sicherheit. Die Steifigkeit und Sprödigkeit der Festelektrolyte können jedoch die Herstellung von Zellen erschweren und zu (chemo-)mechanischer Degradation während des Betriebs führen. In einer Studie veröffentlicht in der Fachzeitschrift Chemistry of Materials untersuchten Forschende um Florian Strauss systematisch den Einfluss von Lithiumiodid-Zusätzen und Temperaturbehandlung auf die Phasenzusammensetzung und die Ladungstransporteigenschaften. Sie zeigten, dass glaskeramische Festkörperelektrolyte optimierte Ionenleitfähigkeit und (chemo-)mechanischen Eigenschaften aufweisen und damit den Langzeitbetrieb von Festkörperbatterien ermöglichen. Chemistry of Materials |

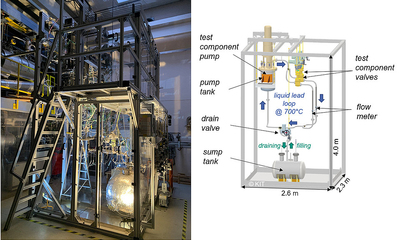

Hochtemperaturspeicher auf Flüssigmetallbasis zur Nutzung von industrieller Abwärme Hochtemperaturspeicher auf Flüssigmetallbasis zur Nutzung von industrieller AbwärmeWenn von der Energiewende die Rede ist, wird eine Ressource oft übersehen: industrielle Prozess- und Abwärmeenergie, die gespeichert und wiederverwendet werden könnte. Das Hauptproblem besteht darin, Speichersysteme für Temperaturen über 500 Grad Celsius zu finden. "Mit Flüssigmetallen können wir in einem Temperaturbereich bis zu 1000 Grad Celsius arbeiten", so Klarissa Niedermeier. "Das Dilemma ist, dass es kaum Materialien oder Standardkomponenten gibt, die Flüssigmetalle über 500 Grad Celsius problemlos transportieren können." In der Kooperation LIMELISA (Liquid Metal and Liquid Salt Heat Storage System) entwickelt das KIT zusammen mit der KSB SE & Co. KGaA hochtemperaturbeständige Pumpen und Ventile für einen im Aufbau befindlichen Flüssigmetall-Wärmespeicher. Research to Business |

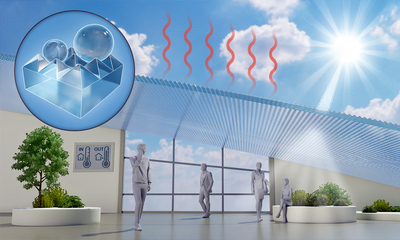

Ökologiepreis der Viktor & Sigrid Dulger Stiftung 2025 geht an Gan Huang Ökologiepreis der Viktor & Sigrid Dulger Stiftung 2025 geht an Gan HuangDie Heidelberger Akademie der Wissenschaften verlieh den Ökologiepreis 2025 der Viktor & Sigrid Dulger Stiftung an Gan Huang. Er hat ein neuartiges Metamaterial auf Polymerbasis für nachhaltige Kühlung entwickelt. Es schützt große Glasflächen an Häusern, indem es Blendeffekte reduziert, Wasser und Staub abweist und eine passive Kühlung durch Abstrahlung von Wärme in die Kälte des Weltraums ermöglicht - und das alles, während es das meiste sichtbare Sonnenlicht durchlässt. Das innovative Material lässt sich einfach als Beschichtung auf bestehende Glasfenster oder Dächer aufgetragen und stellt eine vielversprechende Schlüsseltechnologie für energieeffiziente Gebäude der nächsten Generation dar. Mit Gan Huang ging der Preis zum zweiten Mal in Folge an das KIT. |

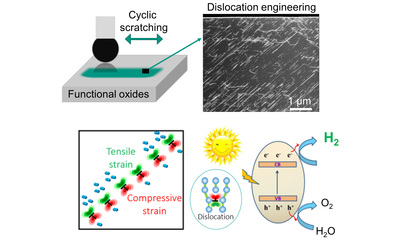

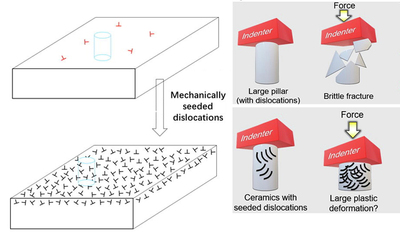

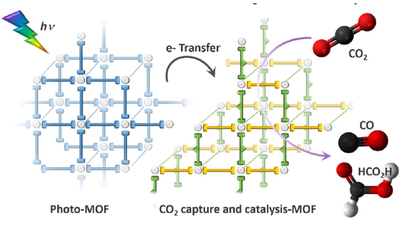

YIN Grants und Award 2025 fördern innovative Lösungen für den Klimawandel YIN Grants und Award 2025 fördern innovative Lösungen für den KlimawandelDie drei diesjährigen YIN-Grants befassen sich mit kritischen Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der YIN Award 2025 für den besten Antrag geht an Xufei Fang und YIN Alumnus Christian Greiner. Ihr Projekt zielt darauf ab, Produktion und Transport von Wasserstoff als nachhaltiger Energiequelle durch die Entwicklung von hochdichten Versetzungen in funktionellen Oxiden deutlich zu verbessern. Maryna Meretska und Christian Sprau werden Meta-Oberflächen für effizienteres Lichtmanagement von organischen Solarzellen entwickeln, die eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Solarzellen darstellen. Mit dem dritten Grant werden Johanna Schröder und Moritz Wolf neue Katalysatormaterialien zur Verbesserung der Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse untersuchen. |

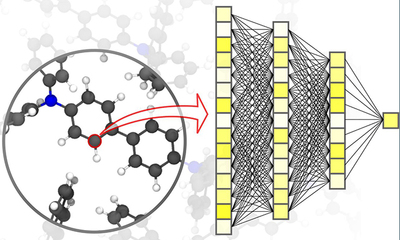

Pascal Friederich erhält Manfred-Fuchs-Preis für KI in der Materialentwicklung Pascal Friederich erhält Manfred-Fuchs-Preis für KI in der MaterialentwicklungMit dem Manfred-Fuchs-Preis werden junge Forschende in Baden-Württemberg für herausragende wissenschaftliche Leistungen und den Brückenschlag zwischen verschiedenen Wissenschaftskulturen geehrt. Im Jahr 2025 zeichnete die Heidelberger Akademie der Wissenschaften Pascal Friederich für seine Arbeiten zur künstlichen Intelligenz bei der Entwicklung neuer chemischer Materialien mit anwendungsspezifischen Eigenschaften aus. Da es eine nahezu unendliche Anzahl möglicher Materialien gibt, besteht Friederichs Ansatz darin, vorhandenes Wissen und große Datenmengen mit maschinellem Lernen und Algorithmen zu kombinieren, um nicht nur geeignete Materialien zu entwickeln, sondern auch deren Eigenschaften fein zu simulieren. Das beschleunigt bestehende Prozesse und hat das Potenzial, lösungsorientierte Materialien zu liefern. |

LookKIT: Zusammenarbeit bei der Entwicklung der nächsten Generation der Fotovoltaik LookKIT: Zusammenarbeit bei der Entwicklung der nächsten Generation der FotovoltaikPerowskit-Halbleiter und KI sind treibende Kräfte bei der Entwicklung von Solarzellen der nächsten Generation. In den beiden Helmholtz-Projekten Solar TAP und SOL AI arbeiten YIN-Mitglied Pascal Friederich und YIN-Alumnus Ulrich Paetzold gemeinsam an der Entdeckung neuer Materialien für den Photovoltaik-Markt. Während Friederich Algorithmen für die effiziente Suche nach neuen Materialien entwickelt, bringt Paetzold sein Wissen über praktische Anwendungen und gezielte Experimente ein. Gemeinsam wollen sie die Hindernisse von Perowskit-Solarzellen überwinden, die sich bei Feuchtigkeit, Sauerstoff und hohen Temperaturen zersetzen, und den Produktionsprozess im industriellen Maßstab möglich machen. Im Labor erreichen Perowskit-Zellen bereits Wirkungsgrade von mehr als 30 Prozent. Lesen Sie mehr in LookKIT. |

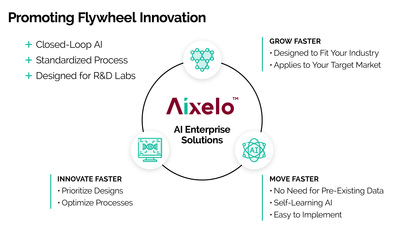

KIT Spin-Off Aixelo Inc. schließt die Lücke zwischen KI und Anwendung KIT Spin-Off Aixelo Inc. schließt die Lücke zwischen KI und AnwendungDas Spin-off-Unternehmen Aixelo hilft der Chemie- und Materialindustrie, künstliche Intelligenz in ihre täglichen Forschungs- und Entwicklungsprozesse zu integrieren. Aixelo steht für AI-Accelerated Operations und hat das Ziel, die Produktentwicklung zu beschleunigen und bahnbrechende Innovationen zu ermöglichen. Die Software fungiert als "Übersetzer" zwischen Chemie- und Data-Science-Projekten: Sie bricht komplexe KI-Tools so auf, dass sie visuell und intuitiv genutzt werden können. So können sich die Forschenden voll auf die Wissenschaft konzentrieren, während die Software die Daten im Hintergrund analysiert und Vorschläge macht. Zu den Gründern gehören YIN-Mitglied Pascal Friederich und YIN-Alumnus Manuel Tsotsalas. Das Interview der KIT-Gründerschmiede verrät mehr über Aixelo und die Gründung eines Unternehmens. |

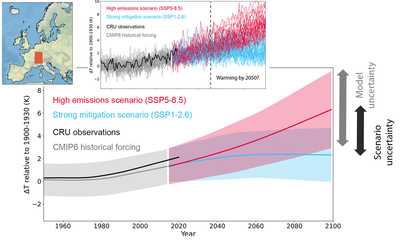

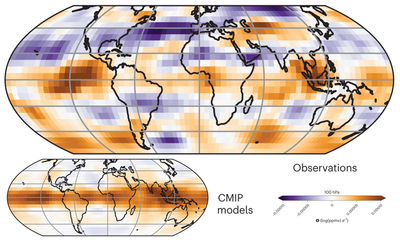

Perspektive des maschinellen Lernens auf neue Einschränkungen des Klimawandels Perspektive des maschinellen Lernens auf neue Einschränkungen des KlimawandelsPrognosen für den globalen Klimawandel sind mit erheblichen Modellunsicherheiten behaftet. Jeder Versuch, robuste Beziehungen zwischen der beobachteten Vergangenheit und der simulierten Zukunft herzustellen, wird durch die nichtstationäre Natur des Klimasystems erschwert. In der Fachzeitschrift Atmospheric Chemistry and Physics stellen Peer Nowack und sein US-amerikanischer Kollege Duncan Watson-Parris die Perspektive der Validierung von Vorhersagefähigkeiten aus Sicht des maschinellen Lernens vor. Die Wissenschaftler plädieren für quantitative Ansätze, bei denen jede vorgeschlagene einschränkende Beziehung auf der Grundlage von unabhängigen Testdaten umfassend bewertet werden kann - zusätzlich zu den qualitativen physikalischen Plausibilitätsargumenten, die bei der Rechtfertigung neu aufkommender Einschränkungen bereits gang und gäbe sind. read more |

Hannover Messe, 2. April: YIN-Mitglieder zu Metaoptik und emissionsfreiem Heizen Hannover Messe, 2. April: YIN-Mitglieder zu Metaoptik und emissionsfreiem HeizenDie Hannover Messe ist eine der wichtigsten internationalen Fachmessen. Am 2. April werden zwei YIN-Mitglieder ihre Forschung auf der Tech Transfer Conference Stage (Halle 2, B02) vorstellen: Um 13:50 Uhr spricht Maryna Meretska über "Revolutionary Lightweight and Compact Optical Metagrating quadrupling efficiency at high angles". Die Technologie basiert auf winzigen Nanostrukturen, um Licht zu manipulieren, anstelle schwerer und teurer Linsen. Um 14:15 Uhr wird Jingyuan Xu ihre Forschung zum Thema "Pioneering Sustainable Cooling and Heating Solutions for a Greener Future" vorstellen: Basierend auf dem elastokalorischen Effekt erwärmen und kühlen sich bestimmte Materialien bei mechanischer Be- und Entladung und wandeln so direkt mechanische in thermische Energie um. Beide Technologien werden vom 31. März bis 4. April im Future Hub ausgestellt. KIT auf der Hannover Messe |

BMBF fördert KI-basiertes Modell zur Hochwasservorhersage für kleine Flüsse BMBF fördert KI-basiertes Modell zur Hochwasservorhersage für kleine FlüsseHochwasser in kleinen Flusseinzugsgebieten tritt bei extremen Wetterbedingungen schnell und lokal auf. In solchen Situationen künftig Vorhersagen innerhalb von bis zu 48 Stunden zu ermöglichen, ist Ziel des Verbundprojekts „KI-gestützte Hochwasserprognose für kleine Einzugsgebiete in Deutschland“. Die Forschenden wollen dafür einen umfassenden Datensatz erstellen, um hydro-meteorologische Vorhersagemodelle zu trainieren und zu vergleichen. Projektleiter Ralf Loritz schätzt hier das Potenzial moderner Methoden des Maschinellen Lernens als enorm ein. Sie seien in der Lage, komplexe Zusammenhänge in Datensätzen zu erlernen und so robuste, recheneffiziente Simulationen auf Basis hydro-meteorologischer Messdaten und numerischer Wettervorhersagen zu erstellen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt mit 1,8 Millionen Euro. Presseinfo |

Winterlichen Extremwetterereignissen über dem Nordatlantik auf der Spur Winterlichen Extremwetterereignissen über dem Nordatlantik auf der SpurWinterstürme mit bis zu 180 Stundenkilometern verursachen in Europa jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe. „Die kleinskaligen physikalischen Prozesse, die zu den höchsten Windgeschwindigkeiten führen, sind derzeit noch nicht vollständig verstanden, geschweige denn in Wettervorhersagemodellen explizit abgebildet. Zuverlässige Warnungen vor Extremwettern erfordern jedoch präzise Vorhersagen“, erklärt Julian Quinting. „Zudem spielen sich die für unser Wetter entscheidenden Prozesse in abgelegenen Regionen über dem Nordatlantik ab, wo es bislang nur wenige operationelle Beobachtungen gibt“, ergänzt Annika Oertel. Beide bereiten die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Messkampagne „North Atlantic Waveguide, Dry Intrusion and Downstream Impact Campaign“ (NAWDIC) für Anfang 2026 mit vor. Messkampagne NAWDIC |

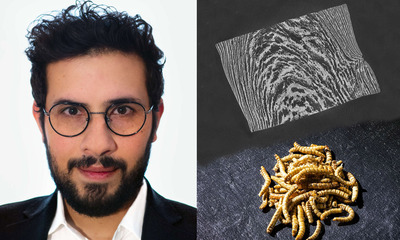

Advanced Science: Physikalische Einwegfunktionen für dezentralen Konsens Advanced Science: Physikalische Einwegfunktionen für dezentralen KonsensDigitale Einwegfunktionen bilden das Rückgrat sicherer Kommunikation und dezentraler Geschäftsbücher. Ein Beispiel ist die Bitcoin-Blockchain, die mit "proof of work" ihre Vertrauenswürdigkeit gewährleistet. Um Transaktionen zu validieren konkurrieren „miner“ um das Lösen bestimmter inverser Probleme dieser Funktionen. Dieser Ansatz erfordert jedoch enorme Rechenleistungen: Der globale CO2-Fußabdruck des Bitcoin-Netzwerks ist vergleichbar mit den Emissionen Griechenlands. In Advanced Science stellen Forschende um Frank Rhein nun ein Konzept für eine physikalische Einwegfunktion vor, die darauf abzielt, einen digitalen, Strom verbrauchenden Konsensmechanismus in einen physikalischen Prozess zu verwandeln. Am Beispiel des Drucks und der optischen Analyse von Pigmentstrukturen verspricht der Ansatz, mathematisch nicht klonbar, reproduzierbar, kollisionsresistent und nicht umkehrbar zu sein. doi.org/10.1002/advs.202409386 |

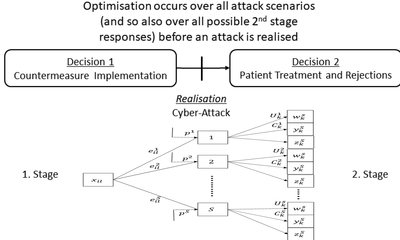

Stochastisches Optimierungsmodell verbessert Cybersicherheit im Gesundheitswesen Stochastisches Optimierungsmodell verbessert Cybersicherheit im GesundheitswesenDer Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen hat in den letzten Jahren stark zugenommen und die Bereitstellung und Zugänglichkeit von Versorgungsleistungen erheblich verbessert. Allerdings entwickelte sich die steigende Anzahl an Cyberangriffen zu einem ernsthaften Risiko für die Funktionalität von Krankenhäusern und die Patientensicherheit. Daher haben Emilia Grass und Forschende aus London ein zuverlässiges Instrument zur Verbesserung der Cybersicherheit im Gesundheitswesen entwickelt, welches sie im Journal of the Operational Research Society vorstellen. Das zweistufige stochastische Modell stärkt die Cyber-Resilienz durch die Auswahl optimaler Maßnahmen. Numerische Tests belegen die Effektivität des Modells, wobei die stochastische Lösung eine 21%-ige Verbesserung gegenüber einem deterministischen Ansatz aufweist. Seine Robustheit zeigt das Modell durch seine konsistente Leistung bei verschiedenen Szenarien, Budgethöhen und Risikopräferenzen. Journal of the Operational Research Society |

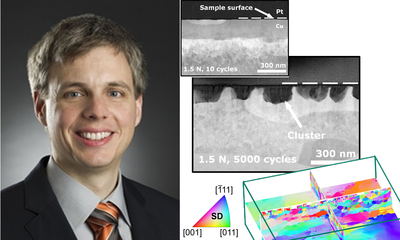

Materials Today: mit mechanisch erzeugten Versetzungen zur Plastizität in Keramiken Materials Today: mit mechanisch erzeugten Versetzungen zur Plastizität in KeramikenKeramische Werkstoffe sind hart und spröde, was ihre Verformung erschwert und sie bruchanfällig macht. Eine verbesserte plastische Verformbarkeit würde es ermöglichen, vielseitige mechanische und funktionelle Eigenschaften für technische Anwendungen zu gewinnen. In der Zeitschrift Materials Today präsentieren Forschende um Xufei Fang einen neuen einfachen Ansatz, um die Plastizität von Keramiken bei Raumtemperatur mit einer hohen plastischen Druckbelastung von über ∼30% deutlich zu verbessern. Sie verwenden bei Raumtemperatur mechanisch erzeugte, mobile Versetzungen, um eine starke Versetzungsvervielfachung durch Quergleiten und Bewegung auszulösen. Dieser Ansatz ermöglicht es, Sprödbruch zu unterdrücken und Plastizität in Keramiken ohne zusätzliche Hochtemperaturprozesse zu erreichen. Zum Einsatz kommt nano-/mikromechanische Verformung in situ sowie Massenverformung ex situ. Die Forschung wird hauptsächlich über Fangs ERC Starting Grant finanziert. doi.org/10.1016/j.mattod.2024.11.014 |

10 Jahre SFB “ Wellenphänomene" – mit Mathematik der Natur auf der Spur 10 Jahre SFB “ Wellenphänomene" – mit Mathematik der Natur auf der SpurWellen sind überall. Wer sie versteht, versteht die Natur. Seit rund zehn Jahren untersucht der Sonderforschungsbereich (SFB) "Wellenphänomene" Wasser-, Schall-, Druck- und elektromagnetische Wellen sowie verwandte abstrakte Phänomene. Wellen sind zu vielfältig und komplex, um sie allgemein zu definieren, aber eines haben sie gemein: eine zeitliche Veränderung ist immer mit einer räumlichen verbunden. "Partielle Differentialgleichungen helfen uns, dieses Phänomen zu beschreiben, indem sie Veränderungen in Zeit und Raum koppeln", sagt Björn de Rijk. Zu den Aufgaben des SFB gehören die Entwicklung neuer numerischer sowie die Prüfung und Verbesserung bestehender Methoden. Ziel sei es, Wellen unter bestimmten Bedingungen kontrollierbar und für technische oder medizinische Anwendungen nutzbar zu machen – von der Mobilkommunikation bis zum Herzschrittmacher, so Benjamin Dörich. Report in LookKIT |

Science: Mit KI schneller zu besseren Photovoltaik-Materialien Science: Mit KI schneller zu besseren Photovoltaik-MaterialienPerowskit-Solarzellen haben das Potential zu einer nachhaltigeren Alternative zu herkömmlichen Solarzellen auf Siliziumbasis zu werden. Im Magazin Science präsentieren Forschende um Pascal Friederich, KIT, und Christoph Brabec vom Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN) nun einen geschlossenen Workflow, der die Hochdurchsatzsynthese organischer Halbleiter zur Erstellung mit Solarzellencharakterisierung und die Bayes'sche Optimierung zur Entdeckung neuer löchertransportierender Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften für Solarzellenanwendungen kombiniert. Die Vorhersagemodelle basieren auf molekularen Deskriptoren, die es ermöglichen, die Struktur dieser Materialien direkt mit ihrer Effizenz in Solarzellen zu verknüpfen. Aus wenigen Vorschlägen wurde eine Reihe von Hochleistungsmolekülen identifiziert, die in Perowskit-Solarzellen einen Wirkungsgrad von bis zu 26,2% (zertifiziert 25,9%) erreichen. DOI: 10.1126/science.ads0901 |

Zukunftslabor HaptXDeep: Robotor lernen durch Nachahmen Zukunftslabor HaptXDeep: Robotor lernen durch NachahmenRobotergreifsysteme sind ein wichtiger Bestandteil von Automatisierungstechnologien in der industriellen Fertigung, Logistik oder Medizin. Wie ein Robotergreifsystem durch Nachahmen des Menschen lernen sowie schnell und flexibel auf veränderte Anforderungen reagieren kann, untersuchen Forschende des KIT und der Universität Stuttgart gemeinsam in einem neuen Zukunftslabor HaptXDeep. „Wir setzen für unser System autonomes Imitation Learning und Deep Reinforcement Learning ein“, so Rania Rayyes, Projektverantwortliche am KIT. Die Forschenden der Universität Stuttgart entwickeln Software für die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Roboters, die anschließend am KIT getestet wird. Zukünftig soll es in HaptXDeep auch Projekte zur Sensorik, zur Gestenerkennung über Motion Tracking und zur Regelung der unterschiedlichen Finger bei Robotergreifarmen geben. HaptXDeep |

Dichtgelagerte Versetzungen und enorme thermoelektrische Leistung in Keramiken Dichtgelagerte Versetzungen und enorme thermoelektrische Leistung in KeramikenVersetzungen als Liniendefekte in kristallinen Festkörpern spielen eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der mechanischen und funktionellen Eigenschaften von Materialien. Allerdings sind sie in keramischen Oxiden aufgrund ihrer starken chemischen Bindungen nur schwer zu realisieren. In Advanced Energy Materials zeigen Xufei Fang und Kollegen, dass dichtgelagerte Versetzungen in keramischen Oxiden durch Ultrahochdruck-Sintern zu erzeugen sind. Die induzierten Schubspannungen übersteigen die kritische Festigkeit für die Versetzungskeimbildung, gefolgt von Versetzungsgleiten und starker Multiplikation. Die daraus resultierende hohe Versetzungsdichte unterdrückt in hohem Maße den Phononentransport und verringert so die Wärmeleitfähigkeit des Gitters. Dies führt zu einer rekordverdächtigen zT-Zahl von 1,69 in thermoelektrischen BiCuSeO-Keramiken. Advanced Energy Materials |

Leitfaden für das Karriereentwicklungsgespräch für KIT NWGL online Leitfaden für das Karriereentwicklungsgespräch für KIT NWGL onlineDas KIT strebt planbare und verlässliche Karriereperspektiven für junge Wissenschaftler/-innen an. Die Anerkennung als KIT-Nachwuchsgruppenleitende (NWGL) markiert den Übergang vom recognized scientist zum Karrierelevel R3 Established Scientist. Wichtigster Aspekt des Karriereentwicklungsgesprächs zwischen neu anerkannten KIT-NWGL und der zuständigen Institutsleitung ist es, die individuellen Möglichkeiten und Perspektiven auf der Basis der vier Modelle für weiterführende Nachwuchskarrieren am KIT aufzuzeigen. Im Ergebnis sollen die NWGL ihre Optionen am KIT kennen und die nächsten Schritte einleiten, um das jeweilige Karrieremodell mit Unterstützung der Instituts- und ggf. der Bereichsleitung erfolgreich zu verfolgen. |

YIN Day 2024 – Lunch mit Vizepräsidenten und den Leitenden der KIT Bereiche YIN Day 2024 – Lunch mit Vizepräsidenten und den Leitenden der KIT BereicheYIN Day 2024 – Lunch mit Vizepräsidenten und den Leitenden der KIT Bereiche Das Highlight in diesem Jahr war sicherlich der YIN Day Lunch mit dem Vizepräsidenten Forschung, dem Vizepräsidenten Lehre und akademische Angelegenheiten, der Vizepräsidentin Digitalisierung und Nachhaltigkeit und allen Bereichsleitenden. Für die YIN-Mitglieder bot sich ausreichend Gelegenheit, sich mit den höchsten Entscheidungstragenden des KIT informell auszutauschen. Der ehemalige Vizepräsident Forschung und YIN-Ehrenmitglied Professor em. Detlef Löhe eröffnete den Nachmittagsteil. Nach einer Focus Lecture zu Nachhaltigen Energiespeichern wurden die Erfolge der YIN Grant-Projekte vorgestellt und das YIN-Zertifikat "Führung in der Wissenschaft" verliehen. Bei einem Empfang für alle Teilnehmenden klang der festliche Tag aus. Impressionen |

LookKIT: das neue EU-KI-Gesetz kommentiert von Wressnegger und Zufall LookKIT: das neue EU-KI-Gesetz kommentiert von Wressnegger und ZufallDas KI-Gesetz ist der weltweit erste Versuch, künstliche Intelligenz (KI) zu regulieren. Das Gesetz unterscheidet KI-Anwendungen nach vier Risikokategorien, die das Ausmaß widerspiegeln, in dem KI die europäischen Grundwerte gefährdet. Systeme, die die Rechte der Bürger verletzen, wie z. B. Social Scoring, sind verboten. "Wir sind derzeit dabei, diesen risikobasierten Ansatz zu bewerten. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass zwar bestimmte Risikofälle berücksichtigt wurden, es aber versäumt wurde, diese auf technologischer Ebene zu spezifizieren", sagt Frederike Zufall. Christian Wressnegger ergänzt: "Jede Technologie kann für andere, vielleicht unerwünschte Anwendungen eingesetzt werden. Im Zweifelsfall ist die technische Anpassung eine geringere Aufgabe als die Definition, wofür das System derzeit eingesetzt wird." LookKIT |

YIN begrüßt den neuen Präsidenten des KIT Prof. Jan Hesthaven YIN begrüßt den neuen Präsidenten des KIT Prof. Jan HesthavenUnter dem Motto "Auf einen Kaffee mit dem neuen Präsidenten" unterhielt sich Prof. Jan S. Hesthaven informell mit Mitarbeitenden und Studierenden. Auch YIN-Mitglieder waren anwesend, um ihn zu begrüßen und das Netzwerk vorzustellen. Zu den gemeinsamen Zielen gehören Chancengleichheit, gleiche Bedingungen für gleiche Arbeit und vor allem, dass das KIT es sich nicht leisten kann, junge Talente zu verlieren, indem es darauf besteht, alles so zu machen, wie es immer gemacht wurde. Wir müssen uns anpassen. Das KIT soll die beste Universität für die besten Leute mit den besten Ideen sein – dann wird Exzellenz selbstverständlich sein. Der direkte Austausch mit der KIT Community sei ihm sehr wichtig, so der neue Präsident Welcome Hesthaven (Intranet) |

Pilotanlage produziert klimafreundlichen Zementklinker Pilotanlage produziert klimafreundlichen ZementklinkerDie Herstellung von Beton ist weltweit für etwa sechs bis neun Prozent aller vom Menschen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich. Mit der Inbetriebnahme einer Pilotanlage für Belit-Zementklinker erproben KIT-Forschende nun einen wichtigen Baustein für die Herstellung von klimaneutralem Kreislaufbeton. "Grundlage ist das Recycling von Beton", sagt Rebekka Volk, die an der Entwicklung des Ressourcenkreislaufs beteiligt ist. "Statt hochwertige Betonreste zu deponieren oder im Straßenbau einzusetzen, nutzen wir Gebäude am Ende ihres Lebenszyklus als Ressource, um wieder einen hochwertigen Baustoff zu produzieren.“ Zur Herstellung des Zementklinkers werden dabei besonders feinkörnige Betonabfälle verwendet. Im Vergleich zur konventionellen Klinkerherstellung ist der Gesamtenergieverbrauch um 40 Prozent geringer. |

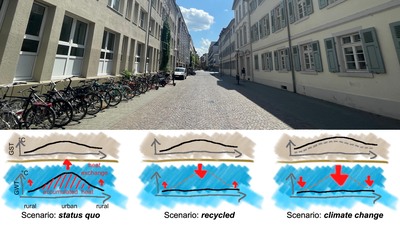

Videoportrait: Abfallwärme in Großstädten recyclen Videoportrait: Abfallwärme in Großstädten recyclenUmweltwissenschaftlerin Susanne Benz will künstliche Wärme unter Großstädten rückgewinnen: Warmwasserleitungen, Heizungskeller und U-Bahnschächte geben unaufhörlich Wärme in den Untergrund ab. In der Nähe von Tiefgaragen ist es mitunter um zehn Grad wärmer als in der weiteren Umgebung. Die akkumulierte Wärme ließe sich über das erwärmte Grundwasser nach oben fördern, um Wärmepumpen zu betreiben. Die Wärmepumpen entziehen dem Wasser seine Energie. Das Wasser kühlt ab und wird wieder in die Tiefe geleitet. "Solange, bis der Untergrund wieder die normale Temperatur erreicht, die außerhalb der Stadt herrscht", so Benz. Mit Unterstützung eines Freigeist-Fellowship wird sie diese Idee in den kommenden Jahren weiter erforschen. Videoportrait |

Ökologiepreis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Ökologiepreis der Heidelberger Akademie der WissenschaftenFür ihre Forschung zu nachhaltigen thermoakustischen Technologien für Kühlung, Heizung und Stromerzeugung wurde Jingyuan Xu mit dem Ökologiepreis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. Ihre Arbeit umfasst Kühlung, Kryogenik, Stromerzeugung, Wärmepumpen und Multigenerationssysteme mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energiequellen und Abwärme. Die Technologie wandelt thermische Energie in akustische Energie im thermoakustischen Motor um. Die akustische Energie wird genutzt, um Wärme über eine thermoakustische Wärmepumpe zu pumpen oder Strom über einen Generator zu erzeugen. Die thermoakustische Technologie arbeitet ohne schädliche ozonabbauende Gase oder mechanisch bewegte Teile und bietet die Möglichkeit einer kostengünstigen Installation auf der Grundlage einfacher Komponenten. |

MS-Therapie, Detektion von Treibhausgasen und kühlende Bäume MS-Therapie, Detektion von Treibhausgasen und kühlende BäumeDer YIN Award 2024 für den besten Förderantrag ging an Gözde Kabay und Nadja Henke. Sie werden zusammenarbeiten, um neue Behandlungsmöglichkeiten für entzündliche neurologische Erkrankungen zu entwickeln mit Schwerpunkt Multipler Sklerose. Der zweite Grant fördert Maryna Meretska, die sich mit YIN Alumnus André Butz zusammengetan hat. Ihr Ziel ist es, eine preiswerte, leichte Metalinsenkamera zur Erkennung von Treibhausgasen zu entwickeln, mit der CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre mit verbesserter Auflösung gemessen werden können. Der dritte von insgesamt elf Anträgen, die einen YIN Grant erhalten haben, geht an Susanne Benz und Somidh Saha. Sie werden das lokale Kühlungspotenzial von Stadtbäumen in Parks und Straßen untersuchen. Mehr über YIN Grants |

Für bessere Gesundheit: Herzmodellierung, Stadtbäume und körperliche Aktivität Für bessere Gesundheit: Herzmodellierung, Stadtbäume und körperliche AktivitätDrei YIN-Mitglieder stellen ihre Forschung im aktuellen KIT-Magazin lookKIT mit dem Schwerpunkt Gesundheit vor. Axel Loewe nutzt Computermodelle und maschinelles Lernen, um die Herzdiagnostik zu verbessern und den Ursprung von Extrasystolen zu lokalisieren. Claudia Niessner zeigt, dass ein aktiver Lebensstil ein starkes Herz-Kreislauf-System fördert, das Risiko von Übergewicht, Diabetes und Osteoporose reduziert sowie die psychische Gesundheit, kognitive Funktionen und die Schlafqualität verbessert. Somidh Saha befasst sich mit den Auswirkungen von Stadtbäumen: Sie entfernen Schadstoffe aus der Luft, senken die Umgebungstemperatur in heißen Sommern und haben eine positive Wirkung auf die Psyche. |

Drei KIT-Fakultätslehrpreise für exzellente Lehre gehen an YIN-Mitglieder Drei KIT-Fakultätslehrpreise für exzellente Lehre gehen an YIN-MitgliederIm zweiten Jahr in Folge haben gleich drei YIN-Mitglieder einen KIT-Fakultätslehrpreis erhalten. Die KIT-Fakultäten für Geistes- und Sozialwissenschaften, für Mathematik und für Maschinenbau zeichnen jeweils ihre jungen Dozenten aus: Britta Klopsch, heute YIN-Alumna, macht ihre Studierenden mit vertieftem Lernen vertraut, das direkt in Schulprojekten angewendet wird. Sebastian Krumscheid entwickelt gemeinsam mit seinen Studendierenden Lösungen für moderne Themen der angewandten Mathematik. Und Alexander Stroh macht numerische Strömungsmechanik begreifbar, indem er seine Studendierenden numerische Probleme auf dem Hochleistungsrechner BW Uni-Cluster simulieren lässt. |

Nachhaltige Architektur mit lokalen, schnell nachwachsenden Materialien Nachhaltige Architektur mit lokalen, schnell nachwachsenden MaterialienDer Bausektor verursacht bereits mehr als 40 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit, und die Kosten für Rohstoffe steigen. Kreislaufwirtschaft und nachhaltigere Architektur erfordern innovative Ansätze. Moritz Dörstelmann und sein Team kombinieren digitale Entwurfs- und Fabrikationsstrategien mit historischer Architektur und neuartigen Materialien auf Basis natürlicher Ressourcen. Die digitalen Bautechnologien ermöglichen einen skalierbaren Einsatz der natürlichen Baumaterialien in leistungsfähigen Bauteilen. In ihrem Demonstrationsprojekt haben die Forschenden Fachwerkhäuser neu interpretiert: Ihre Kombination aus Holz und Weiden-Lehm-Verbundwerkstoffen präsentieren sie bis zum 6. Oktober 2024 auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu. Mehr zu ReGrow Willow |

Nature Geosci: Steigende Temperaturen beeinflussen die Grundwasserqualität Nature Geosci: Steigende Temperaturen beeinflussen die GrundwasserqualitätGrundwasser bildet das größte ungefrorene Süßwasserreservoir der Welt und ist für das Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung. Mit dem Schwerpunkt auf diffusem Wärmetransport haben Forschende um Susanne Benz aktuelle und künftige Grundwassertemperaturen im globalen Maßstab simuliert. Das Ergebnis: Grundwasser in Tiefe des Grundwasserspiegels (ohne Permafrostgebiete) wird sich bis zum Jahr 2100 konservativ geschätzt um durchschnittlich 2,1 °C erwärmen. Die regionalen Erwärmungsmuster des oberflächennahen Grundwassers variieren jedoch erheblich. So werden bis 2100 voraussichtlich mehr als 77 Millionen Menschen in Gebieten leben, in denen das Grundwasser die international festgelegten Grenzwerte für die Trinkwassertemperatur überschreitet. Nature Geoscience |

Leopoldina-Preis und Hector RCD-Preis für Nachwuchsgruppenleiterin Jingyuan Xu Leopoldina-Preis und Hector RCD-Preis für Nachwuchsgruppenleiterin Jingyuan XuJingyuan Xu erforscht neuartige festkörperbasierte Kühlverfahren, die den elastokalorischen Effekt in speziell dafür optimierten Formgedächtnis-Dünnschichten nutzen. Diese Materialien geben Wärme ab, wenn ein magnetisches Feld, ein elektrisches Feld oder eine mechanische Kraft angelegt wird. Nach Entfernen des Feldes ziehen sie Wärme aus ihrer Umgebung und es kommt zu einem Kühleffekt. Diese Technologie ist umweltfreundlich, geräuschlos und effizienter als herkömmliche Kompressorsysteme. Jingyuan Xu beschäftigt sich vor allem mit Miniaturkühlsystemen, zum Beispiel für elektronische oder bioanalytische Chips. Seit 2024 leitet sie eine Carl Zeiss Nexus-Forschungsgruppe und wurde nun gleich zweimal ausgezeichnet. Presseinfo |

Landeslehrpreis 2023 der Kategorie Innovation/Transformation für Moritz Dörstelmann Landeslehrpreis 2023 der Kategorie Innovation/Transformation für Moritz DörstelmannDie forschungsorientierten Lehre von Moritz Dörstelmann dreht sich um kreislauffähiges und ressourcenschonendes Bauen. Gemeinsam mit Studierenden verschiedener Fachrichtungen erstellt er digitale Modelle und experimentiert mit Testbauten aus natürlichen Materialien wie Lehm und Weiden, um die digitale Vorfertigung von Bauteilen prototypisch zu untersuchen. Mit seinem innovativen Konzept leistet er einen wertvollen Beitrag zur Transformation des Bauwesens als gesellschaftlich relevante Antwort die Klima-, Ressourcen- und Energiekrise. Dafür zeichnet ihn das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mit dem mit 50 000 Euro dotierten Landeslehrpreis 2023 in der Kategorie Innovation/Transformation aus. Presseinfo MWK |

TATuP Chatbots als pädagogische Herausforderung für Schule und Unterricht TATuP Chatbots als pädagogische Herausforderung für Schule und UnterrichtBei künstlicher Intelligenz und Chatbots handele es sich – pädagogisch betrachtet – um einen weiteren Anlass, anhand dessen sich erziehen, bilden und letztendlich mündiges Handeln erlernen lasse. So die These von Britta Klopsch und Johannes Gutbrod, die sie in der Zeitschrift für Technikforgenabschätzung in Theorie und Praxis (TATuP) aufstellen. Denn erklärtes Ziel aller unterrichtlichen Bemühungen sei die Urteilsfähigkeit durch Bildung. Wer Chatbots für Online-Recherche, Hausarbeiten, Referate oder Ähnliches verwenden möchte, müsse zuerst einmal in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen und die künstlich generierten Antworten kritisch zu hinterfragen. Eine solche Urteilsfähigkeit erreiche man ausschließlich über Bildung, nicht über Chatanfragen. doi.org/10.14512/tatup.32.3.72 |

Carl-Zerbe Preis für Moritz Wolfs Arbeit zu Katalysatormaterialien für die Energiewende Carl-Zerbe Preis für Moritz Wolfs Arbeit zu Katalysatormaterialien für die EnergiewendeMit dem Carl-Zerbe Preis würdigt die Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kohlenstoffkreisläufe herausragende Arbeiten jüngerer Forschenden zur Verarbeitung und Anwendung von Kohlenstoffträgern. Moritz Wolf befasst sich mit der Entwicklung von Katalysatoren und Verfahren für die Speicherung erneuerbarer Energien in Form von chemischen Energieträgern und der Herstellung von Zwischenprodukten aus Synthesegas (CO2/CO und H2). "Wir möchten Technologien entwickeln, welche chemische Energie mit hoher Effizienz speichern können", sagt Moritz Wolf. "Dazu betreiben wir Grundlagenforschung zur heterogenen Katalyse sowie angewandte technische Forschung zu hochentwickelten Reaktoren und Systemen." Carl Zerbe Prize |

AdvMat: AI für Perowskit-Solarzellen - der Schlüssel zur besseren Produktion AdvMat: AI für Perowskit-Solarzellen - der Schlüssel zur besseren ProduktionTandemsolarzellen auf der Basis von Perowskit-Halbleitern wandeln Sonnenlicht effizienter in Strom um als Siliziumsolarzellen. Die defekt- und lochfreie Herstellung der multikristallinen Dünnschichten mit kostengünstigen und skalierbaren Verfahren ist jedoch eine Herausforderung. Um die Faktoren zu finden, die die Beschichtung beeinflussen, haben sich Solarzellenexperten mit Spezialisten der Plattformen Helmholtz Imaging und Helmholtz AI (Artificial Intelligence) zusammengetan. "Dank des kombinierten Einsatzes der AI haben wir eine Idee, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um die Produktion zu verbessern, und können unsere Experimente zielgerichteter durchführen", so Mitautor Ulrich W. Paetzold. Advanced Materials |

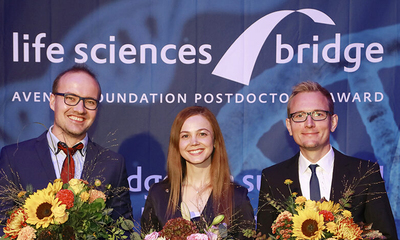

15. YIN-Jubiläum gefeiert mit (Vize-)Präsidenten von KIT, HGF und DFG 15. YIN-Jubiläum gefeiert mit (Vize-)Präsidenten von KIT, HGF und DFGUnter der Schirmherrschaft des Präsidenten des KIT in Vertretung Oliver Kraft und des Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft Otmar Wiestler feierte das Young Investigator Network sein 15-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit Karin Jacobs, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), und Kathrin Valerius, ehemalige YIN-Sprecherin und Professorin am KIT, traten die Schirmherren auf das Podium, um über die Zukunft des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland zu diskutieren. Die YIN-Mitglieder nutzten die Gelegenheit zu netzwerken, ihre wissenschaftlichen Arbeiten vorzustellen und die YIN-Vorstandsvorsitzenden zu ehren, die das Netzwerk über all die Jahre lebendig gehalten haben. Vielen Dank! |

Maria-Gräfin von Linden Preis für Charlotte Debus und Claudia Niessner Maria-Gräfin von Linden Preis für Charlotte Debus und Claudia NiessnerMit dem Maria Gräfin von Linden-Preis zeichnet der Verband Baden-Württembergischer Wissenschaftlerinnen besonders qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen aus den Lebenswissenschaften sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften aus. 2023 gingen erstmals die Preise in beiden Kategorien ans KIT: Charlotte Debus (l.) und Claudia Niessner (r.) überzeugten die Jury mit ihren Vorträgen über "KI in den Naturwissenschaften: von ChatGPT zur Energiewende” sowie „Daten für Taten: Corona-Knick in der Motorik von Kindern?“ Der Preis wird seit 2001 alle zwei Jahre verliehen. Vom KIT war zuletzt YIN-Alumna Stefanie Speidel im Jahr 2011 erfolgreich gewesen. Seit 2017 ist sie Professorin an der TU Dresden. Maria Gräfin von Linden-Preis |

Drei YIN-Gruppenleiter kandidieren für die Wahlen zu den DFG-Fachkollegien 2023 Drei YIN-Gruppenleiter kandidieren für die Wahlen zu den DFG-Fachkollegien 2023Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft begutachten die Fachkollegien alle eingereichten Anträge in einem dreistufigen Verfahren, bestehend aus Begutachtung, Bewertung und Entscheidung. Innerhalb der Naturwissenschaften kandidiert Frank Biedermann für das Fachgebiet Organische Molekularchemie - Synthese, Charakterisierung (3.11-02). Ihm sind faire und transparente Begutachtungsverfahren ein Anliegen. Axel Loewe macht sich für eine offene Wissenschaft und eine transparente Entwicklung des Bereichs Biomedizinische Systemtechnik (4.41-06) stark. Benno Meier bewirbt sich für das Fachkollegium Physikalische Chemie von Molekülen, Flüssigkeiten und Grenzflächen, Biophysikalische Chemie (3.31-01). Wähle bis zum 20. November, 14 Uhr. DFG online portal |

Messkampagne in der jordanischen Wüste: Wie Staub unser Klima beeinflusst Messkampagne in der jordanischen Wüste: Wie Staub unser Klima beeinflusstBesonders Mineralstaub hat einen starken Einfluss auf Wetter und Klima. Der Wind liest die Partikel von Wüsten oder verlassenen Feldern auf und trägt sie in die Atmosphäre, wo lokale Luftströmungen sie nach oben und hinforttragen. Die Auswirkungen von Staubwolken sind vielfältig: durch Streuung der Sonnenstrahlung kühlen sie die Atmosphäre, durch Absorption der Strahlung erwärmen sie sie. In Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, darunter die NASA-Mission EMIT, untersuchten Martina Klose und ihr Team in der Jordanischen Wüste, welche Zusammensetzungen bevorzugt vom Wind mitgerissen werden und wie groß die Staubpartikel werden können. Die Ergebnisse werden auch dazu beitragen, Staubereignisse und ihre Auswirkungen besser vorherzusagen. Blickpunkt in LookKIT 03/2023 |

Starting Grant des European Research Council für Philip Willke und ATOMQUANT Starting Grant des European Research Council für Philip Willke und ATOMQUANTAn der Grenze zwischen Quantentechnologie und Nanowissenschaft entwickelt Philip Willke eine Architektur für Quanteninformationsverarbeitung und magnetische Sensorik auf atomarer Ebene. Dabei ermöglichen Spins als elementaren Einheiten von Magneten die quantenmechanischen Eigenschaften einzelner Atome und Moleküle individuell zu vermessen. Sind Spins auf Nanoskala ausreichend isoliert, können sie ihre Quanten-Eigenschaften lange beibehalten - also lange in eine vorgegebene Richtung ausgerichtet bleiben. In ATOMQUANT (On-Surface Atomic Spins with Outstanding Quantum Coherence) möchte Willke, diese magnetischen Quantenzustände auf Oberflächen um mehrere Größenordnungen verbessern. Im YIN ist er der 20. ERC Preisträger. KIT Presseinfo |

Steigert die Baumartenvielfalt städtischer Wälder das menschliche Wohlbefinden? Steigert die Baumartenvielfalt städtischer Wälder das menschliche Wohlbefinden?Städtische und stadtnahe Wälder spielen eine wichtige Rolle für die physische und mentale Gesundheit der Menschen vor Ort. Eine Erhöhung der Baumartenvielfalt und der Biodiversität städtischer Grünflächen könnte eine Möglichkeit sein, diese gegen Klimaveränderungen und Extremwetterereignisse zu wappnen. Doch wie reagiert das menschliche Gehirn auf städtische Wälder mit unterschiedlichem Grad an Diversität? Welchen Einfluss hat die Zusammensetzung der Baumarten auf deren Fähigkeit, Hitze zu mindern? Und welche negativen Auswirkungen, wie beispielsweise ein erhöhtes Allergierisiko könnten mit einer Umgestaltung einhergehen? Damit beschäftigt sich das vom BMBF geförderte Projekt FutureBioCity unter Leitung von Somidh Saha. FutureBioCity |

Drei KIT Fakultätslehrpreise für exzellente Lehre gehen an Juniorprofessoren Drei KIT Fakultätslehrpreise für exzellente Lehre gehen an JuniorprofessorenThomas Bläsius (r.), Moritz Dröstelmann (m.) und Team sowie Claudio Llosa Isenrich (r.) erhielten 2023 Fakultätslehrpreise. Damit würdigen die KIT-Fakultäten für Informatik, für Architektur und für Mathematik jeweils das Engagement und den Einsatz kreativer Lehrmethoden, mit denen es den Nachwuchsprofessoren gelingt, die Studierenden zu begeistern und mit der Komplexität ihres Themas vertraut zu machen. Thomas Bläsius bietet etwa aktive Awendungsübungen und online Fragerunden. Bei Moritz Dröstelmann experimentieren Studierende mit natürlichen Materialien und digitalen Bautechnologien. Claudio Llosa veranschaulicht, warum eine Tasse und ein Donut in der elementaren Geometrie dasselbe sind. Preisträger im Videoportrait |

Artificial Intelligence in Medicine: Künstliche neuronale Netze lokalisieren Herzstolpern Artificial Intelligence in Medicine: Künstliche neuronale Netze lokalisieren HerzstolpernZusätzliche Herzschläge können mit schnellen Herzrhythmusstörungen zusammenhängen und insbesondere bei bestehender Herzschwäche lebensbedrohlich werden. Auslöser sind elektrische Signalquellen, die anders als beim normalen Herzschlag nicht aus dem Sinusknoten stammen. Sie lassen sich über einen Spezialkatheter mit Hochfrequenzstrom veröden. Um den Ursprungsort nicht invasiv zu bestimmen, setzen Forschende am KIT künstliche neuronale Netze ein, die auf Daten aus einem realistischen Simulationsmodell trainiert sind. „Nach weiterer Optimierung anhand von klinischen Daten besitzt unsere Methode das Potenzial, medizinische Eingriffe zu beschleunigen, Risiken zu verringern und die Ergebnisse zu verbessern“, so Co-Autor Axel Loewe. Presse Info |

Fitnessbarometer 2023: Körperliche Leistungsfähigkeit von Kindern nimmt ab Fitnessbarometer 2023: Körperliche Leistungsfähigkeit von Kindern nimmt abHat die Corona-Zeit die körperliche Leistungsfähigkeit von Kindern beeinträchtigt? Der „Fitnessbarometer 2023“ der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg deutet in diese Richtung. So sank der Fitness-Gesamtwert um 2,4 Prozent im Vergleich zum Zeitraum 2012-2019. Grundlage dieses Befunds sind Motorik-Tests mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren. Claudia Niessner ist Co-Projektleiterin am Institut für Sport und Sportwissenschaft (IfSS) des KIT, wo die erhobenen Daten ausgewertet werden. In der Kategorie Ausdauer ist der größte Rückgang zu verzeichnen. Aber auch die Schnelligkeit hat nachgelassen sowie Koordination und Beweglichkeit. Nur die Kraft-Werte blieben gleich. Fact Sheet |

Natur GeoSci. Neue Methode bestimmt Wasserdampfanteil in der Stratosphäre Natur GeoSci. Neue Methode bestimmt Wasserdampfanteil in der StratosphäreDie Ozonschicht schützt die Erde vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Ein Anstieg des Wasserdampfs in der Stratosphäre könnte den Klimawandel verstärken und die Regeneration der Ozonschicht verlangsamen. Um die Vorhersage zu verbessern, haben Peer Nowack und ein internationales Forschungsteam ein statistisches Lernverfahren entwickelt, das Informationen aus Satellitenbeobachtungen mit modernsten Klimamodelldaten kombiniert. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die stratosphärischen Wasserdampfkonzentrationen mit der globalen Erwärmung zunehmen werden. Große Veränderungen, die die Erholung der Ozonschicht erheblich verzögern könnten, sind jedoch höchst unwahrscheinlich", so Nowack. DOI: 10.1038/s41561-023-01183-6 |

Nature.ScientificData: Wärmebrücken auf Gebäudedächern in Karlsruhe Nature.ScientificData: Wärmebrücken auf Gebäudedächern in KarlsruheWärmebrücken sind Veränderungen in der Gebäudehülle, die bis zu einem Drittel des Wärmeverlusts bei Gebäuden verursachen können. "In Nature Scientific Data stellen wir den ersten umfassenden drohnenbasierten thermografischen Luftbilddatensatz vor, der gleichzeitig Informationen zur Höhenkartierung enthält sowie eine Betrachtung auf Bezirksebene erlaubt", so Rebekka Volk. Die Daten stammen von sechs Drohnenflügen über Karlsruhe und umfassen 926 hochaufgelöste Bilder mit manuell erstellten Bildmarkierungen zu Wärmebrücken. Damit lassen sich Deep-Learning-Methoden für eine verbesserte automatische Wärmebrückenerkennung trainieren. Die Ergebnisse können bei der Planung und Priorisierung der Sanierung des Gebäudebestands helfen. nature scientific data |

SCIENCE: Glas in 3D drucken - bei niedrigen Temperaturen und sinterfrei SCIENCE: Glas in 3D drucken - bei niedrigen Temperaturen und sinterfreiEin neues Verfahren macht es möglich, nanometerfeine Strukturen aus Quarzglas direkt auf Halbleiterchips zu drucken. Als Ausgangsmaterial dient ein flüssiges Polymerharz bestehend aus winzigen käfigartigen Siliziumdioxidmolekülen mit organischen funktionellen Gruppen. Bei Erhitzen der gedruckten 3D-Struktur werden die organischen Komponenten ausgetrieben und die anorganischen Moleküle verbinden sich zu reinem Quarzglas. Mit auf 650 Grad Celsius ist die erforderliche Temperatur nur halb so hoch wie bei herkömmlichen Herstellungsverfahren. Gemeinsam mit Forschenden aus Irvine, Kalifornien, stellt Emmy-Noether Gruppenleiter Jens Bauer das Verfahren in der Zeitschrift SCIENCE vor. DOI: 10.1126/science.abq3037 |

DFG fördert Analyse der Wärmeübertragung für Flüssigmetalle in Carnot-Batterien DFG fördert Analyse der Wärmeübertragung für Flüssigmetalle in Carnot-BatterienCarnot-Batterien können Gigawattstunden an Energie in Form von Wärme speichern. Dies gelingt beispielsweise über eine Wärmetransportflüssigkeit, die ein festes Speichermaterial durchströmt und dabei erwärmt oder abkühlt. Klarissa Niedermeier und ihr Team untersuchen nun die Wärmeübergangskorrelation beim Einsatz von flüssigen Metallen, welche sich durch ihre hohen Wärmeleitfähigkeit und niedrige Viskosität als ideale Wärmeüberträger auszeichnen. Die Ergebnisse werden in die Simulation des Speichersystems einfließen und so zu einer Effizienzbewertung und Optimierung der Carnot Batterie beitragen. Die DFG fördert das Projekt mit rund 300.000 Euro im Schwerpunktprogramm „Carnot-Batterien“. How to acquire DFG funding |

17.-21. April HANNOVER MESSE: Energiesysteme der Zukunft simulieren und testen 17.-21. April HANNOVER MESSE: Energiesysteme der Zukunft simulieren und testenDer klimafreundliche Umbau des Energiesystems ist eine gewaltige Aufgabe. Die Kopplung verschiedener Energiesektoren und dezentralere, schwankende Energiemengen aus erneuerbaren Quellen haben einen großen Einfluss auf das Netz, sagt Giovanni De Carne. Auf der Hannover Messe zeigt seine Gruppe Real Time System for Energy Technologies im Energy Lab 2.0, wie sich Energienetze in verschiedenen Konfigurationen simulieren lassen. Mit der Megawattanlage Power Hardware in the Loop (PHIL) können sie neue technologische Komponenten einbauen, deren Auswirkung auf das Netz realitätsnah testen und anhand der erfassten Daten einen digitalen Zwilling modellieren. Mehr informationen bei KIT Energy Solutions (Halle 13, Stand C70). KIT Presseinfo |

YIN Grants 2023 für Batterieforschung, Wettervorhersage, medizinische Simulation YIN Grants 2023 für Batterieforschung, Wettervorhersage, medizinische SimulationElf sehr gute Anträge für YIN Grants machten den Juroren die Entscheidung dieses Jahr besonders schwer. Die Grants bieten ein Startbudget, um innovative Forschungsideen zu testen und weiterzuentwickeln. Der YIN Award 2023 für den besten Antrag geht an Simon Fleischmann und Florian Strauss. Sie wollen Festkörperbatterien stabilisieren, indem sie kathodische Volumenänderungen minimieren. Bei dem YIN Grant für Charlotte Debus, Sebastian Lerch und Julian Quinting geht es um die Quantifizierung von Unsicherheiten, die Interpretierbarkeit und die Effizienz von datengesteuerten Wettermodellen. Alexander Stroh erhält einen YIN Grant für die Simulation patientenspezifischer präoperativer Analysen des Mitralklappenrückflusses. YIN Grants |

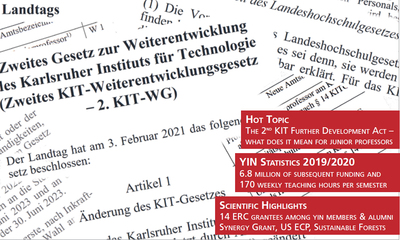

YIN Insight zeigt Job-Sharing für Profs sowie YIN in Gesichtern, Fakten und Zahlen YIN Insight zeigt Job-Sharing für Profs sowie YIN in Gesichtern, Fakten und ZahlenIm Jahr 2022 haben YIN-Mitglieder mehrere herausragende Preise erhalten, einen neuen Rekord bei der Einwerbung zusätzlicher Drittmittel erreicht und eine deutlich höhere Zahl an Veröffentlichungen in von Experten begutachteten Fachzeitschriften publiziert - darunter sieben Publikationen in Nature Communications und Nature Energy. Während die meisten COVID19-bedingten Einschränkungen nun hinter uns liegen, hat die Pandemie auch die Tragfähigkeit alternativer Arbeitsmodelle gezeigt. Dieses Thema aufgreifend, konzentriert sich das Hot Topic auf "Job-Sharing for Professors". Dieses neue Konzept scheint vor allem Wissenschaftlerinnen anzuziehen und ist in der Mathematik und den Naturwissenschaften besonders wenig verbreitet. Lesen Sie, um mehr zu erfahren. |

Philip Willke receives Hector Research Career Development Award Philip Willke receives Hector Research Career Development AwardMit dem Research Career Development Award fördert die Hector Fellow Academy herausragende Forschende in der Phase zwischen Postdoc und Professur. „Der Preis wird es meiner Gruppe ermöglichen, künstlich hergestellte Anordnungen von Magneten im atomaren Maßstab zu erforschen“, freut sich Philip Willke. Diese neue Art von Systemen soll helfen, bestimmte Phänomene, die aus den Grundsteinen der Materie entstehen, besser zu verstehen. Als einer von drei Geförderten erhält er die Finanzierung einer Promotionsstelle und wird für fünf Jahre Mitglied der Hector Fellow Academy, welche exzellente Forschende aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften, aus Medizin und Psychologie verbindet. Hector RCD Awardee Philip Willke |

Zwei Consolidator Grants 2022 für Projekte von zwei YIN-Mitgliedern Zwei Consolidator Grants 2022 für Projekte von zwei YIN-MitgliedernDer Physiker Ulrich W. Paetzold und der Chemiker Frank Biedermann haben jeweils einen der renommierten Consolidator Grants des Europäischen Forschungsrats (ERC) erhalten. Ihre Projekte auf den Gebieten der Photovoltaik und der medizinischen Sensorik werden in den nächsten fünf Jahren mit jeweils rund zwei Millionen Euro gefördert. Mit dem Projekt LAMI-PERO will Paetzold hocheffiziente und stabile Perowskit-Dünnschichten über große Flächen herstellen. Biedermann will im Projekt SupraSense hochspezifische, aber einfach herzustellende Sensoren für die medizinische Diagnostik entwickeln. Im Laufe der Jahre haben 19 YIN-Mitglieder - einige von ihnen sind inzwischen Alumni - erfolgreich einen ERC-Grant eingeworben. |

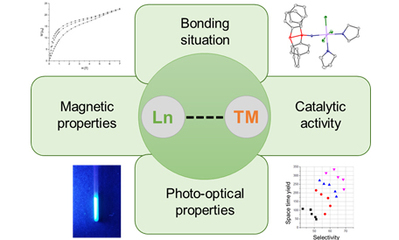

4f for Future - neuer Sonderforschungs-bereich mit zwei YIN Mitgliedern als Co-PIs 4f for Future - neuer Sonderforschungs-bereich mit zwei YIN Mitgliedern als Co-PIsKomplexe Materialien auf der Basis von Seltenen Erden sind wichtig für viele Hightech-Anwendungen wie für Dauermagnete oder in Displays. Der neue Sonderforschungsbereich "4f for Future" untersucht nun die Synthese und die physikalischen Eigenschaften von molekularen und nanoskaligen Seltene-Erden-Verbindungen mit dem Ziel neuartiger Anwendungen. Schirin Hanf und Alexander Hinz leiten als Co-PIs jeweils eigenständige Teilprojekte innerhalb dieses Verbundes. Neben dem KIT als Koordinator sind auch die Philipps-Universität Marburg, die LMU München und die Universität Tübingen beteiligt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das interdisziplinäre Konsortium mit mehr als zehn Millionen Euro in den nächsten vier Jahren. KIT Presseinfo |

ERC Starting Grant für präzisere und effizientere Wettervorhersagen ERC Starting Grant für präzisere und effizientere WettervorhersagenMit dem Projekt ASPIRE verfolgt Julian Quinting das Ziel, subsaisonale Vorhersagen mit reduziertem Rechenaufwand zu verbessern. Die Idee ist, Quellen im Atmosphärensystem mit hoher intrinsischer Vorhersagbarkeit besser zu nutzen: etwa wiederkehrende Muster tropischer Konvektion, die auf einer Zeitskala von zwei Wochen bis zwei Monaten variieren. Die Muster im Pazifik beispielsweise haben einen großen Einfluss auf das Wetter in Europa, werden aber in Wettervorhersagemodellen nur unzureichend dargestellt. Um dies zu verbessern und dabei den Rechenaufwand möglichst gering zu halten, entwickelt Quinting Modelle des Maschinellen Lernens, welche die Effekte einer hohen Auflösung nachahmen. Der Europäische Forschungsrat wird sein Projekt nun für fünf Jahre finanzieren. KIT Presseinfo |

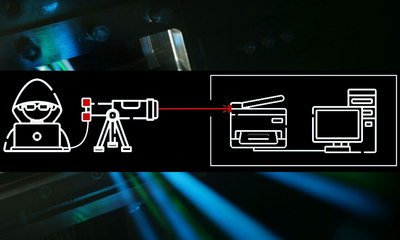

Schwachstellen bei Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Computersicherheit Schwachstellen bei Einsatz Künstlicher Intelligenz in der ComputersicherheitMaschinelles Lernen (ML) ist traditionellen Methoden oft überlegen. Beim Einsatz in der Computersicherheit gibt es allerdings Schwachstellen, wie das Team von Christian Wressnegger gemeinsam mit internationalen Partnern herausgefunden hat. „Ein lernendes Virenschutzprogramm beispielsweise, das anhand unvollständiger Daten trainiert wurde, könnte sich in der Praxis als unbrauchbar erweisen“, erklärt Wressnegger. Die Forschenden haben 30 aktuelle Arbeiten untersucht, die ML für die IT-Sicherheit nutzen und auf prestigeträchtigen Computer- und Systemsicherheitskonferenzen veröffentlicht wurden. Alle hatten eine oder mehrere Fehlerquellen nicht berücksichtigt. „Es fehlt an Bewusstsein für die Schwierigkeiten, Maschinelles Lernen korrekt anzuwenden“, so der Experte. Dos and Don’ts of ML in Computer Security |

Bestnote für Helmholtz Nachwuchsgruppe „Hyperpolarisierte Magnetresonanz" Bestnote für Helmholtz Nachwuchsgruppe „Hyperpolarisierte Magnetresonanz"Die Helmholtz-Nachwuchsgruppe "Hyperpolarisierte Magnetresonanz" unter der Leitung von Benno Meier ist mit "außerordentlichem Erfolg" bewertet worden. Das Ziel der Wissenschaftler ist es, die Empfindlichkeit und den Durchsatz der magnetischen Resonanz zu erhöhen. Die Intensität des Signals entspricht der Ausrichtung der Kernspins an einem angelegten Magnetfeld: typischerweise beträgt sie nur 1 in 100.000 Spins. Bei Hyperpolarisation richten sich fast alle Spins aus und das Signal verstärkt sich um bis zu vier Größenordnungen. Als Experte auf diesem Gebiet ist Benno Meier auch einer der vier erfolgreichen Antragsteller für den ERC Synergy Grant Highly Informative Drug Screening by Overcoming NMR Restrictions (HiSCORE) im Jahr 2020. Meier Lab |

DFG-Forschungsgruppe: Produktions-Prozesse mit KI schneller nutzbar machen DFG-Forschungsgruppe: Produktions-Prozesse mit KI schneller nutzbar machenUm neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen, müssen Unternehmen unreife Produktionsprozesse im laufenden Betrieb verbessern. Ziel der neuen DFG-Forschungsgruppe am KIT ist es, mit dem systematischen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) Prozess-anpassungen kostengünstiger, schneller und effizienter zu machen. Im Teilprojekt „Management und Quantifikation von Prozessreife-Verbesserung“ befasst sich Tobias Käfer mit der wissensgraph-basierten Modellierung von Daten und Wissen über den Prozess und ihrer Bereitstellung für Fachleute. Herausforderungen wie der Verteilung der Daten, ihrer Heterogenität und der Berücksichtigung von physikalischem Wissen begegnen die Forschenden, indem sie Methoden semantischer Datenverarbeitung mit qualitativem Schließen kombinieren. DFG-Forschungsgruppe |

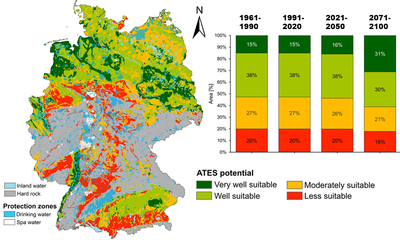

Geothermische Energie. Grundwasser als Wärme-/Kältespeicher für Deutschland Geothermische Energie. Grundwasser als Wärme-/Kältespeicher für DeutschlandMehr als 30 % des deutschen Endenergie-verbrauchs entfallen derzeit auf Heizen und Kühlen im Gebäudesektor. Die Nutzung von Grundwasser als thermischer Energiespeicher könnte einen Großteil dieses Bedarfs abdecken und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen um bis zu 75 % reduzieren. Über die Kombination hydrogeologischer und klimatischer Kriterien in einer räumlichen Analyse haben Forscherende um Kathrin Menberg nun herausgefunden, dass rund 54% des untersuchten deutschen Gebietes sehr gut oder gut für oberflächennahe Niedertemperatur-Aquifer-Wärmeenergiespeicher (ATES) geeignet sind: insbesondere das Norddeutsche Becken, der Oberrheingraben und das Süddeutsche Molassebecken. Mit dem fortschreitenden Klimawandel könnte sich der Anteil geeigneter Flächen sogar noch erhöhen. Geothermal Energy |

SWR Science Talk mit Katharina Scherf: Wie gesund ist unser täglich Brot? SWR Science Talk mit Katharina Scherf: Wie gesund ist unser täglich Brot?Was sind weizenbedingte Erkrankungen und wie sieht unser Brot der Zukunft aus? Darüber spricht SWR-Moderator Ralf Caspary mit Lebensmittelchemikerin Katharina Scherf. Getreide gehört weltweit zu den wichtigsten Nährstofflieferanten, enthält aber auch Klebereiweiße bzw. Gluten und andere immunreaktive Bestandteile. Wieso immer mehr Menschen von einer Weizenunverträglichkeit berichten, ist noch nicht abschließend geklärt. Neben den Inhaltsstoffen im Weizen selbst sowie den Anbau- und Verarbeitungsmethoden, spielten auch das Immunsystem des Menschen und seine Reaktion auf veränderte Umwelteinflüsse eine Rolle. Beispielsweise steige die Zahl an Allergie- und Stresserkrankungen, so Katharina Scherf, während der Eiweißgehalt im Weizen sogar eher abgenommen habe. SWR Science Talk - Episode 3 |

Nature.Comm. Antikrebswirkstoff funktioniert als lichtaktivierter Fotoschalter Nature.Comm. Antikrebswirkstoff funktioniert als lichtaktivierter FotoschalterUm die therapeutische Wirksamkeit zu verstärken und Nebenwirkungen zu verringern, ist es wünschenswert, dass Medikamente erst am Zielort ihre Wirkung entfalten. Zbigniew Pianowski und seine Gruppe haben nun herausgefunden, dass die biologische Aktivität von Plinabulin – einem Medikament, das zur Krebsbehandlung klinisch erprobt wird – mit sichtbarem Licht steuerbar ist. Dabei funktioniert der Wirkstoff selbst als Fotoschalter und bleibt in seiner Struktur unverändert. Mittels Cyanblauem und violettem Licht lässt er sich reversibel zwischen zwei thermisch stabilen Versionen des Moleküls mit deutlich unterschiedlichen Aktivitätszuständen umschalten. Der neu entdeckte Fotoschalter als molekulare Teilstruktur von Plinabulin eignet sich aufgrund seiner veränderbaren Fluoreszenzintensität auch für die Superauflösungsmikroskopie. nature.com/articles/s41467-022-33750-7 |

Wechsel in der YIN-Vertretung: Christian Grams folgt auf Hartwig Anzt Wechsel in der YIN-Vertretung: Christian Grams folgt auf Hartwig AnztChristian Grams (m.), der seit Februar 2021 Teil des erweiterten YIN-Vorstands ist, hat eine neue Aufgabe übernommen: Gemeinsam mit Katharina Scherf (r.) spricht er nun als Repräsentativer Vorstand für YIN! In den letzten 2,5 Jahren hat Hartwig Anzt (l.) diese Position erfolgreich ausgefüllt. Im August hat er die Nachfolge von Jack Dongarra angetreten, dem letzten Gewinner des Turing Awards – des so genannten "Nobelpreises für Rechnen" – als Leiter des Innovative Computing Lab an der University of Tennessee. Dennoch wird Hartwig Anzt weiterhin einen Teil seiner Zeit am KIT verbringen, um das vom BMBF geförderte Projekt WarmWorld zu unterstützen, welches die Software des globalen Wetter- und Klimavorhersagemodells ICON auf den neuesten Stand bringen wird. Ein großes DANKESCHÖN an alle drei für ihr Engagement und ihren Enthusiasmus! |

Hybrider YIN Day 2022 mit Projekt-Blind-Dates und beispielhaften Karrierewegen Hybrider YIN Day 2022 mit Projekt-Blind-Dates und beispielhaften KarrierewegenDie persönliche Anwesenheit vor Ort war ein großer Gewinn für regen Austausch und Interaktion auf dem diesjährigen YIN Day. Highlights waren Projekt-Blind-Dates zur Findung innovativer Kooperationsideen, Grußworte von Vizepräsident Oliver Kraft und der Leiterin des Bereichs I Andrea Robitzki sowie drei Vorträge zu wissenschaftlichen Karrieren: YIN-Mitglied Susanne Benz gab einen Einblick in das YIG-Vorbereitungsprogramm und ihr Freigeist-Stipendium; Alumna Anna Böhmer (l.), Professorin für Experimentalphysik, insbesondere Festkörper, berichtete von ihrer Forschung an der Ruhr-Universität Bochum, und Martin Dienwiebel (r.), langjähriger YIN-Alumnus und Professor für Angewandte Nanotribologie, sprach über Tribologie an der Schnittstelle zwischen Fraunhofer, KIT und Industrie. |

Nature Communications. Kontra-intuitve Lastverteilung in Stromnetzen verstehen Nature Communications. Kontra-intuitve Lastverteilung in Stromnetzen verstehenDie Energiewende erfordert den Ausbau der Stromnetze, um erneuerbare Erzeuger mit den Verbrauchern zu verbinden und Strom über weite Entfernungen zu transportieren. Die Kapazitäts-erhöhung bestehender oder das Hinzufügen neuer Leitungen können jedoch kontraintuitiv auch die Gesamtleistung des Systems verringern und Stromausfälle fördern. "Wir präsentieren einen experimentellen Aufbau, der dieses Braess'sche Paradox demonstriert, und eine topologische Theorie, die den Schlüsselmechanismus dahinter aufdeckt", so Erstautor Benjamin Schäfer. "Jede Aufrüstung eines Netzes, die einen Kreisfluss induziert, der mit dem Fluss auf der am stärksten belasteten Leitung übereinstimmt, wird die Last dort weiter erhöhen." Die Ergebnisse bieten eine theoretische Methode und praktische Richtlinen, um die Netzplanung zu unterstützen. Nature Communications |

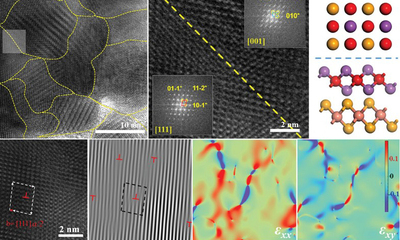

Nature Comm. Piezo-Reaktion in bleifreier Keramik an der Phasengrenze entschlüsselt Nature Comm. Piezo-Reaktion in bleifreier Keramik an der Phasengrenze entschlüsseltPiezo-elektrische Materialien wandeln mechanische in elektrische Energie um und umgekehrt. Ihr Anwendungsspektrum ist breit, bspw. in drahtlosen Sensornetzen oder der diagnostischen Ultraschallbildgebung. Während bleihaltige Piezo-Keramiken heute weit verbreitet sind, werden umweltfreundlichere Alternativen für eine nachhaltige Zukunft entscheidend sein. Manuel Hinterstein und seine Emmy-Noether-Gruppe haben nun erstmals die grundlegende Struktur-Eigenschafts-Beziehung von bleifreien Piezo-Keramiken auf (K,Na)NbO3-Basis entschlüsselt. Ihre Studie zeigt, dass die elektrisch stimulierte Volumenänderung dort bis zu fünfmal größer ist, wo aufgrund struktureller Instabilitäten Phasenübergänge stattfinden. Somit ist die präzise Materialkonstruktion entscheidend, um Hochleistungs-Keramiken zu entwickeln. Nature Communications |